Infinite le storie sulle fondazioni delle città, sulle costruzioni di ponti ed edifici, meravigliose, e anche le storie che raccontano come i popoli ebbero le loro terre. Più rare queste ultime, al momento ne conosco due e riguardano georgiani e colombiani e, ovviamente, spiegano come essi abbiano ottenuto terre così belle e migliori di tutte le altre. Hanno però entrambe un accento ironico sulla qualità – diciamo discutibili in alcuni ambiti – dei propri abitanti, racconti splendidi. Eccole.

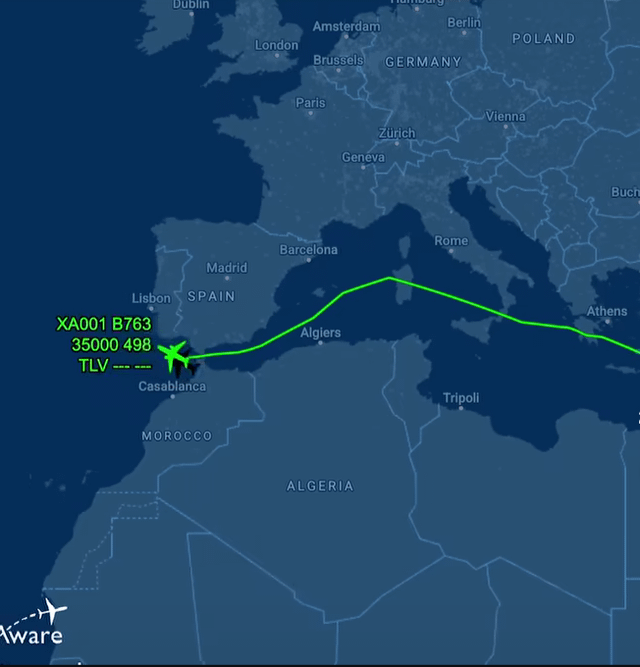

La prima, su come i georgiani ebbero la Georgia, l’ho letta nel resoconto di viaggio da Lisbona a Pechino su un Ape Piaggio di Paolo Brovelli, la riporto:

Narra la leggenda che, mentre il Signore assegnava un pezzo di terra a tutti i popoli del mondo, i georgiani fossero impegnati in una delle loro solite mangiate, innaffiate da abbondante buon vino. Quando venne il loro turno, stavano brindando e non potevano interrompere un momento tanto importante. Fu così che rimasero senza terra. Quando se ne accorsero, si precipitarono subito da Dio chiedendo perdono, dicendo che era proprio alla sua salute che stavano brindando. Il Signore allora, mosso a compassione, assegnò loro il pezzo di terra che aveva conservato per sé.

Per sé, addirittura. La seconda la ricordo e la scrivo a memoria, la sentii anni fa in ‘Narcos’, la serie:

Quando il Signore creò le terre del mondo, si accorse che la Colombia gli era venuta particolarmente bene, fiumi, montagne, clima. Allora realizzò che gli altri popoli del mondo ci sarebbero rimasti male, al confronto. E così, per pareggiare le cose, la riempì di figli di puttana.

Questa seconda potrebbe essere adattata a molti altri posti, la Sicilia su tutti. Di solito è raccontata con un certo compiacimento, come del resto la prima.