E già la prima Aurora cospargeva le terre di nuova luce, abbandonando il croceo giaciglio di Titone. La regina, non appena vide biancheggiare la luce dall’alto e avanzare la flotta con le vele allineate, e si accorse che le coste e i porti erano vuoti senza la ciurma, battutasi tre e quattro volte il bel petto con la mano e strappandosi le bionde chiome, disse: “Per Giove, questo straniero se ne andrà e si prenderà gioco dei nostri regni?”. Già, se n’era ito, il fellone. Non restava che l’atto finale, povera Didone.

Già nel IX secolo coloni provenienti da Tiro fondarono l’ennesima base commerciale, stavolta sulle cose dell’odierna Tunisia, la prima Birsa. Il racconto è noto, Didone fece a fettine la pelle, guadagnandosi così un’estensione notevole per la città. Ed è così, in breve tempo diventò una delle maggiori città del mediterraneo, in grado di rivaleggiare con chiunque sul mare. Se i primi secoli furono di intesa pacifica con Roma, lo scontro si avvicinava inevitabile, troppo grosse e ambiziose entrambe, e così fu, fino all’epilogo del 146 a.c. Racconta Polibio delle lacrime di Scipione, forse presago, ma nessuna fonte nessuno parlò mai del sale e a noi, ennesima bufala, lo insegnano a scuola. Tant’è che Cartagine mica morì, venne romanizzata in epoca augustea, poi spopolata in epoca araba a favore di un presidio militare e poi ancora ancora fino a essere, oggi, un quartiere residenziale molto costoso e di pregio. In cui, qua e là, emergono case, quartieri, porti, basiliche e santuari. Che emozione, essere sulla collina e guardare verso il mare, proprio come Didone vedere biancheggiare la luce dall’alto.

Troppo perfetta la posizione, troppo indovinata, la natura l’ha predisposta e chiunque, persino io, avrebbe potuto dire: lì, puntando il dito. Nel 1985 i sindaci di Cartagine e Roma si incontrarono ufficialmente e sottoscrissero una pace, formale e simbolica, e un’intesa di collaborazione futura. “Delenda Carthago” / Con le dita colorate di henna / Su patrizi triclini / Si gustano carni speziate / D’aromi d’Oriente / In calici finemente screziati frusciano i vini / Le rose, il miele, ancora Battiato, poi yeah, yeah, yeah, yeah, prima di attaccare il Properzio di Conferendis pecuniis / Ergo sollicitae tu causa / Pecunia, vitae!.

Da non credere i porti punici di Cartagine, quello militare soprattutto: circolare, con la struttura di ricovero e arsenale al centro, resta una darsena, per, si dice, duecentoventi navi. Poi divenne foro sotto i romani, circolare anch’esso, oggi si vedono i bacini e si può provare a fantasticare.

Mi resta ancora una cosa da fare, visitare il museo di mosaici romani più importante del mondo: il Bardo. La radice è la stessa, spagnola, da pardo, prado, con la tipica trasformazione della ‘p’ in ‘b’, non avendola in arabo. Impossibile non pensare ai ventiquattro morti dell’attentato del 2015, proprio nel museo, ancora si vedono i proiettili nei muri e i marmi sbeccati dai colpi. Come a Sousse lo stesso anno o Hatshepsut, per restare all’Egitto di qualche mese fa. Da allora il turismo in Tunisia sparì e tra Covid e crisi economica a oggi il livello non è nemmeno lontanamente quello di allora. Il museo, tutto ristrutturato, ha riaperto da poco ed è davvero strepitoso: mai visti così tanti mosaici romani, belli e grandi, fantasiosi, ispirati. Altrettanto meritevole di visita il carico di una nave romana affondata di ritorno da Atene dopo il sacco sillano alla città che, tra statue, bronzi, idoli, oggetti, è a dir poco incredibile per quantità e qualità, inarrivabile.

Il rapporto d’amicizia e simpatia verso il popolo italiano in genere è palpabile, ovvero chiunque non sia francese, sebbene per lo meno in Tunisia non siano arrivati ai punti dell’Algeria, pur esercitando una pressione notevole sul paese. Fin dai tempi delle corse coloniali nel mediterraneo l’idea che uno stesso paese, l’Italia, potesse controllare lo stretto di Sicilia da entrambe le coste andava di traverso a inglesi e francesi, per cui andò come andò e l’Italia ripiegò, ehm, sulla Libia.

Affascinante, Tunisi. Ho la fortuna di conoscere C. a un caffè, una donna inglese di settantotto anni in viaggio per la Tunisia che mostra, fin dalle prime parole, pur permeate di grande modestia, di aver avuto e avere una vita decisamente fuori dal comune. Chiacchieriamo un po’, qualche esperienza emerge, qualche racconto particolare, condividiamo l’apprezzamento per Henry James, lei decisamente vive a un altro livello, di relazioni intendo, e ha una grazia impareggiabile. Il racconto di questo incontro ha un’aria vagamente coloniale, almeno letterariamente, me ne rendo conto, forse è così, europei nel Maghreb, certi caffè con Camus nella villa di Yves Saint-Laurent, sì, potrebbe. Canetti a Marrakech. Non che io abbia a che fare, per carità, sto parlando però di costruzioni, di immaginazione, di un certo modo, di approcci che abbiamo e dei quali facciamo fatica a liberarci, per quanto sinceri democratici e amici di tutti. E posso dirlo? Non nego che in certe occasioni sia persino piacevole, l’ho detto.

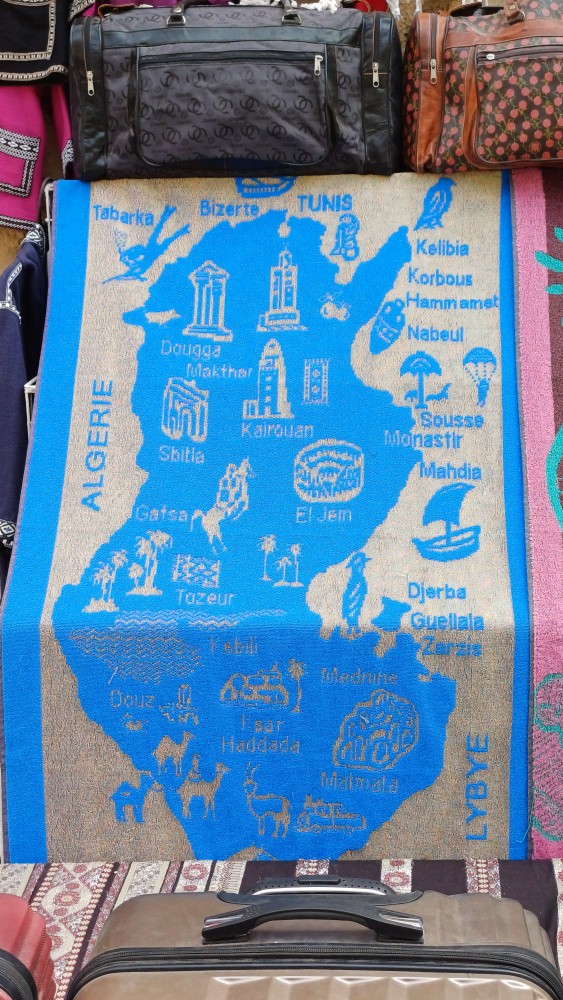

Comunque, il mio progetto di esplorazione delle rive del mediterraneo prosegue, sicuramente in Algeria appena possibile, Giordania, oltre agli impossibili Siria, Libia, Libano, Israele di questi tempi. Cambieranno le cose, a partire da Gaza, spero presto. Consiglio la Tunisia, senz’altro, come sempre non posso uscirne entusiasta tout court, sarei stupido o stato in villaggio turistico, troppe aree povere, difficoltà, monnezza, mancanza di libertà per saltellare entusiasticamente, ma tanto altro, fascino, storia, cultura, persone, paesaggi che meritano eccome, possibilità di incontro e di scambio, alla fine il mediterraneo di allora, di Cartagine e Roma, non è troppo diverso da quello di oggi, o potrebbe non esserlo. Considerarlo tutto un insieme, un orizzonte di riferimento, un bacino culturale, il nostro, potrebbe aiutare.

Non mi viene niente di più intelligente, devo aver consumato troppo, forse la salsedine, magari poco sonno, il pollo, ecco il pollo, chiudo qui.