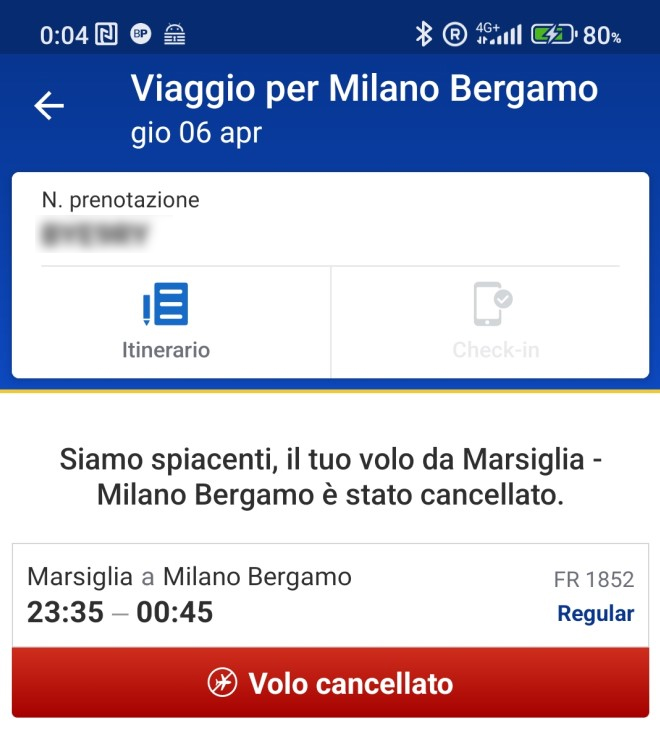

Attuo il piano. Vado per imbarcarmi e già non c’è il traghetto, ovviamente hanno ragione loro, è domenica e io non comprendo quello che gli asterischini e le stelline sugli orari dicono, quindi ho frainteso gli orari delle corse. Piano infallibile fin dall’inizio ma, fortuna mia, sono uno che si muove sempre in anticipo. Aspetto quello dopo, scavallo la laguna e sono prontamente sulla corrierina che mi deve portare all’inizio della mia missione verso la Russia, in fondo alla penisola di Neringa, a Nida.

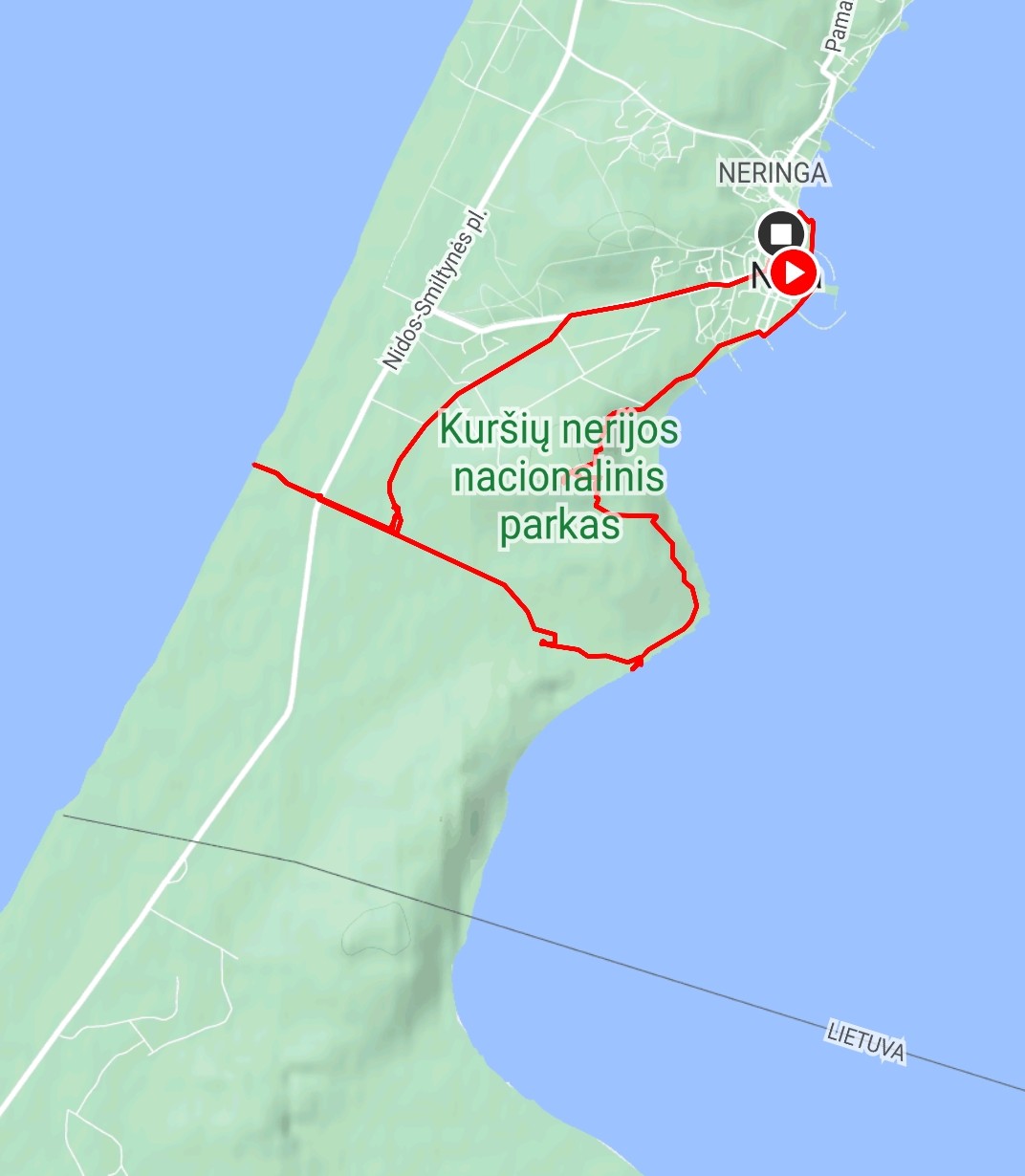

Siamo in tre, la corriera si ferma nei piccoli paesi sulla penisola o fa fermate in luoghi interessanti dove, per esempio, c’è qualche duna particolarmente alta o passeggiate nelle pinete. In alcune piazzole vedo giovani fanciulle bionde con frigoriferi attaccati alla batteria dell’auto che tengono in fresco gelati e alcolici in attesa dei turisti della domenica. Una domenica come tante. Dopo la cinquantina di chilometri lituani della penisola, scendo e mi metto in cammino verso sud. Prima devo salire su un’enorme duna alta una sessantina di metri poi scendere leggermente per un lungo altipiano di sabbia e poi arrivare alla zona di confine, oltre la quale c’è la terra di nessuno, in cui non è possibile andare. Dovrebbero essere circa tre ore di cammino, sulla sabbia si cammina lentamente.

La lingua di terra in fondo è Russia. Procedo abbastanza speditamente ma fa un certo caldo e la sabbia riflette parecchio. Fortuna che io mi sono astutamente attrezzato: macchina fotografica, sì; telefono, sì; batterie di ricambio, sì; auricolari, si; acqua, no; cappello, no; cibo, no. Perfetto, procedo. Nella sabbia vedo impronte di zampe simili a quelle delle galline o delle cornacchie ma saranno certamente degli avvoltoi. Le sterpaglie tracciano dei segni perfettamente circolari roteando per il vento, sono bellissimi da vedere. Ignoro volutamente qualche piccola traccia serpeggiante, mi dico di non averle viste, e noto che a ogni passo saltano fuori dalla sabbia un sacco di cosini cui devo aver dato fastidio.

Non c’è in giro davvero nessuno. Rivedo certe vignette di Quino nella mia testa e mi immagino sdraiato nella sabbia con la mano in avanti che indica qualcosa e diventato scheletro con la macchina fotografica al collo. È proibito scalare le dune dal lato più ripido e la ragione è che, essendo modellate dal vento, potrebbero franare. Ma gli avvisi li danno mica perché tengano alla vita umana in particolare, men che meno alla mia, bensì perché possono facilmente franare tonnellate di sabbia e così favorire lo spostamento di intere aree delle dune in poco tempo verso direzioni incontrollate. D’accordo. Dopo circa un’ora e mezza arrivo a un avvallamento piuttosto lungo e privo di vegetazione, oltre il quale dovrei intravedere la terra di nessuno. C’è un cartello.

La zona si chiama Valle della morte. Ottimo. Mentre mi chiedo se sia perché fa caldo e c’è il deserto o perché i russi sparino, penso che ho proprio fatto bene a venire qui, giornata memorabile. Un po’ di epica nel quotidiano, ne ho spesso bisogno, e nel frattempo penso che di certo anche Kant sarà venuto a camminare qui, qualche volta. Il cielo è splendido, non c’è un alito di vento, il caldo aumenta, alla peggio devierò e mi lascerò andare a biroloni nel mare. Questa cosa del bere acqua è decisamente sopravvalutata, maledetti salutisti da palestra. Ed improvvisamente scendo una piccola duna e trovo un limite.

Questo lo capisco anch’io. Anche perché c’è la rete. Questa è la terra di nessuno, interdetta, lunga qualche chilometro, e poi c’è la frontiera vera e propria. Che in tempi normali era una frontiera, col visto certo, ma insomma una frontiera. Ora con la guerra in Ucraina fare stupidaggini è di certo molto più rischioso. Il mio telefono mi è di grande aiuto e la mappa mi dà una posizione precisa.

Perfetto. Berrei qualcosa ma meglio di no, che poi mi vien sete. Seguo ortogonalmente per un po’ la palizzata e arrivo in un posto interessante.

Molto molto molto bene. Sarà la tomba di Arch Stanton? Mi aspetta un triello? Ma va’, sarà roba da ente del turismo, pieno qui di turisti. Mi rendo conto che sono almeno tre ore che non incontro nessuno, potrei venire alle mani con un cinghiorusso e lasciare ai miei cari l’idea che io alla fine mi sia arruolato nell’esercito invasore. Mi procuro un bastone perché ogni tanto incappo in certe ragnatele che non ne ho mai sentite di così resistenti e mi restano appiccicate alla faccia, alla testa e ai vestiti. E se il ragno è proporzionale, sono fatto. Quando le dune si muovono, e basta poco, ovviamente travolgono tutto quanto. Gli alberi, per esempio, che seccano in breve e restano certi tronchi secchi secchi smozzicati che escono dalla sabbia, oppure i villaggi. Sotto i miei piedi giace il vecchio villaggio di Nida, che si poteva intravedere fino a metà Ottocento. Sono al mare, da uno dei due lati, così posso sbirciare la terra di nessuno.

La duna dietro, quella bianchissima, anche se non sembra è alta ottanta metri, la pineta a sinistra è Russia, l’oblast di Kaliningrad. Faccio tre passi oltre la rete passando nell’acqua tanto per il gusto di averlo fatto e ripiego lungo la recinzione, tornando da dove sono venuto, perché voglio andare dall’altro lato della penisola. Dopo una mezz’ora arrivo alla pineta e, devo dire, faccio una delle migliori passeggiate in pineta che io abbia mai fatto.

Bellissima. Sembra l’inizio di un film horror russo e io mi chiedo ma che cavolo di immaginario ho, dentro di me. Poi mi viene da ridere perché i lituanici hanno proprio deciso di essere convincenti nel dissuadere gli stolti come me dall’oltrepassare il confine.

Non solo zecche, ma “affamate”. Ahah. Spero l’immagine sia esemplificativa e non a dimensione reale. In questa pineta, prima che fosse rimboschita, nacque l’aviazione lituana, nel senso che a inizio Novecento degli arditi sfruttavano le dune per provare a far planare certi protoaeroplani di legno e qui, dicono, a un certo punto fecero il record del mondo di volo, un baracchino stette in aria per qualche chilometro. Arrivo alla strada, l’unica strada che percorre la penisola e che porta a Kaliningrad. Data la situazione, è così.

Ma io, ormai, ci sono. Che colori. Arrivo al mare dall’altra parte e metto dentro i piedi. È foooottutamente gelato, ossignore. Spavaldo, io. La temperatura mi torna a norma in pochi secondi, qualche bagnante qua e là, evidentemente in cerca di posti meno affollati del deserto. A questo punto mi dedico alla contemplazione, devo solo tornare a Nida facendo però il giro facile, nella pineta. Di sabbia, dune e deserti della morte ne ho abbastanza per oggi.

Un bel giretto. Un buon panino all’aringa con una salsina rossa che sa di moquette d’albergo, un espresso sul mare e il ritorno nella corrierina piena come un uovo, è pur sempre domenica, con la gente in piedi tutta schiacciata, poi il traghetto e la mia avventura nel deserto al confine proibito è felicemente conclusa. Ora, mi dico, devo andare a vedere com’è la laguna dall’altra parte, cioè che da Kaliningrad va a Danzica, dove c’è il monastero dove morì Copernico, a Frombork. Prossimo viaggio. Adesso il mio mezzo litro di birra lituanica a contemplare il tramonto che non arriva mai non me lo toglie proprio nessuno.