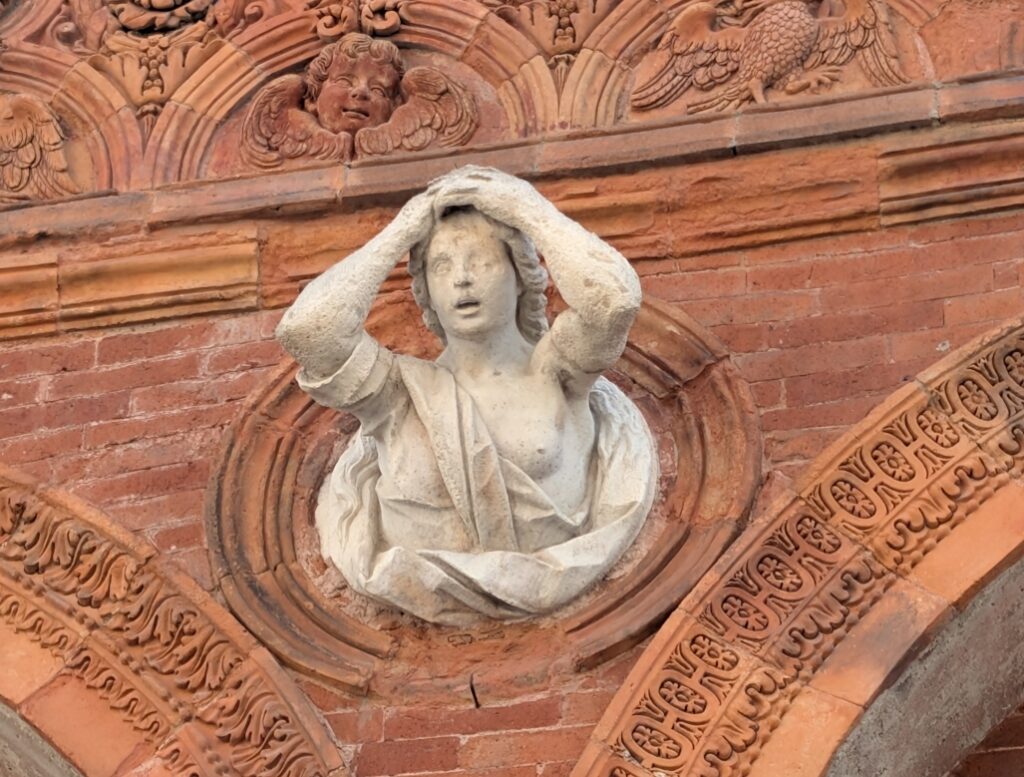

Eh, che fare? Niente, abbassare le mani dal capino, tenere lo sguardo dritto e fare quel che si deve.

Eh, che fare? Niente, abbassare le mani dal capino, tenere lo sguardo dritto e fare quel che si deve.

Ma è possibile che nel duemilaventicinque io debba discutare con un accademico dei Lincei – mi guarda pure con sufficienza facendo battutine, ma come li pescate? Eddai – e spiegargli che la concezione che si festeggia oggi è quella di Maria e non quella, già ovvia e intrinseca, di Gesù figliodiddio? Che immacolata, ovvero senza peccato originale, è la natura della madre – avendo quindi il Signore cominciato a svolgere il piano ben prima del tempo -, nata appunto nove mesi dopo, l’otto settembre? Ma a questi accademici non gli fate qualche test di cultura generale? Un po’ di catechismo?

La riflessione sulle città fondate sui fiumi e soprattutto alle confluenze dei fiumi è una costante per me e man mano che ne scopro di nuove me le segno. Più esplorazione che riflessione, a onor del vero. Tra le nuove viste in tempi recenti, York fresca fresca, una gentile confluenza tra due placidi fiumi di campagna inglese, e ben più in là nel tempo Ratisbona che sorge nella parte centrale della Baviera alla confluenza del Danubio con il suo affluente Regen. Da cui il nome in tedesco della città, Regensburg. Entrambe le città sono notevoli, di origine romana, placide sui fiumi circondate da campagna gradevole e rilassante, quella tedesca ha un gran ponte, dato che il Danubio, per quanto nel suo alto corso, è bello largo.

La confluenza di York tra Ouse e Foss:

e quella di Ratisbona (Dieta!), la foto non è proprio precisissima ma metto solo le mie:

Aggiornamento grazie alle mie pensatone e ai contributi ricevuti:

Confluenze di tre fiumi:

– Passau: Danubio, Inn e Ilz

Confluenze di due fiumi che ne generano uno nuovo:

– Pittsburgh: Allegheny e Monongahela generano l’Ohio

Confluenze di due fiumi:

– Belgrado: Danubio e Sava

– Bressanone: Isarco e Rienza

– Coblenza: Reno e Mosella

– Duisburg: Reno e Ruhr

– Gand: Leie e Schelda

– Kaunas: Nemunas e Neris

– Lione: Saona e Rodano

– Magonza: Reno e Meno

– Mannheim: Reno e Neckar

– Montréal: San Lorenzo e Outtawa

– Ratisbona (Regensburg): Danubio e Regen

– Treviso: Sile e Botteniga (sub iudice, il Botteniga è lungo due chilometri)

– Washington: Potomac e Anacostia

– York: Ouse e Foss

Da questi ultimi aggiornamenti, ho imparato che è bello vivere in una città con un fiume, ancor più bello se i fiumi sono due e confluiscono attorno. Non l’ho imparato stavolta, è vero, ne ho però avuto conferma, ancora. York e Regensburg sono piccoline, piacevoli, ottimi posti in cui rilassarsi e andare a spasso per sentieri lungo i fiumi, farsi passare i bollori e respirare.

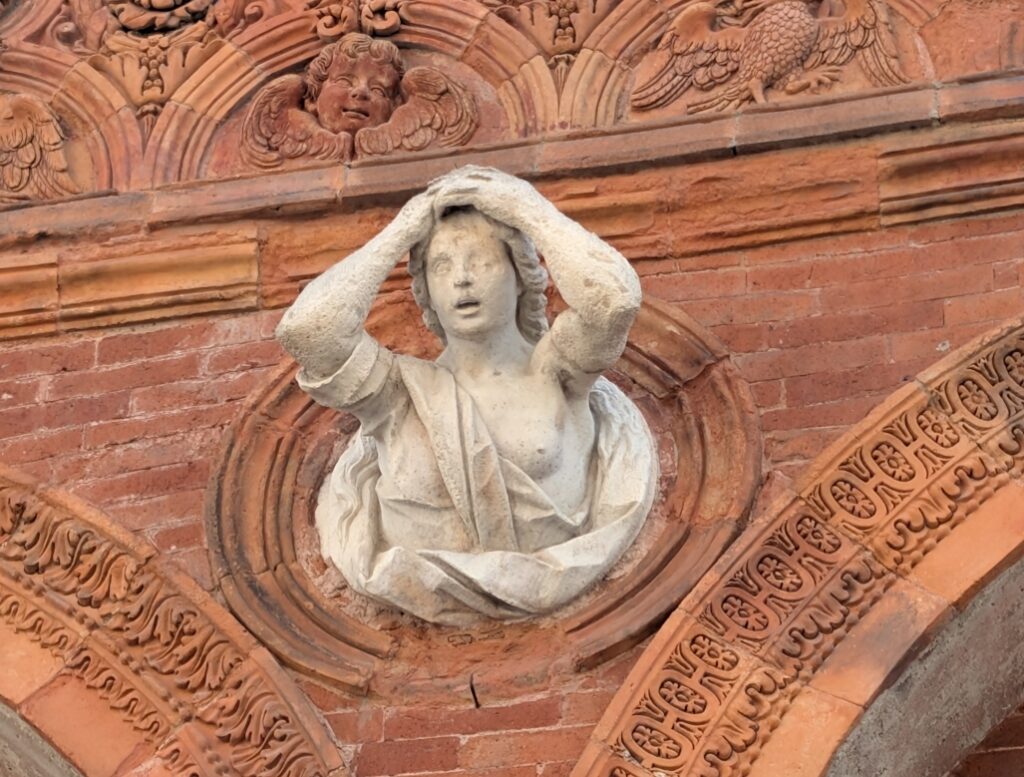

Questa guida sarà meno inutile di altre, e probabilmente meno allegra, perché conterrà indicazioni precise per compiere il viaggio sull’ultimo treno sovietico d’Europa, il Prietenia. Fedele alle mie funzioni di servizio, condivido: chi vorrà cogliere e andare ne avrà congrua ricompensa. Va da sé che se qualcuno usasse queste informazioni e poi facesse il viaggio senza tornare qui e raccontarlo, allora l’ingrata peste moldava lo colga nelle parti più molli.

Il passato, anche se passa, lascia tracce, magari flebili e per trovarle bisogna saper guardare ma ci sono. Spesso anche la storia lo fa e, in questo caso, anche la Storia, nessuno si senta offeso: un paese glorioso, ricco di idee e di speranze, di tensione all’uguaglianza e alla giustizia, a lungo proiettato verso un trionfo ideologico dell’avvenire e poi crollato miseramente sotto un’affannata corsa che non poteva vincere con le matite, azzoppato anche da corruzione e potere scellerato. L’URSS ha lasciato molto e molto è stato cancellato e rifiutato, per chi ne abbia voglia serve cercare, a volte un simbolo, un edificio, una via, una statua, un relitto, un luogo abbandonato. Stavolta, un treno. Ecco come fare un viaggio nel tempo e, con calma, molta calma, nello spazio. Garantisco soddisfazione per i cuori puri.

Le indicazioni utili, perché la storia del mio viaggio l’ho già raccontata. Servono tre giorni per fare bene tutta la faccenda ma anche due, per i frettolosi, possono bastare. Bisogna prima arrivare a Bucarest. Ci si può arrivare in molti modi, c’è anche un lungo treno diretto Bratislava-Brașov per gli amanti del genere, e se no non saremmo qui a scriverne, per chi preferisce il volo suggerisco di scegliere come punto di arrivo il minuscolo, antico e magnifico nonché sovietico – quindi in perfetto pendant con il resto del viaggio – aeroporto Băneasa Aurel Vlaicu, praticamente in centro a Bucarest, bello e comodo, rispetto a quello internazionale più a nord, anonimo come tutti i non-luoghi contemporanei. Wizz air tra alcune altre vola lì.

Da questo momento in poi e come impiegherete la giornata a Bucarest non è affar mio, se sarete davvero fortunati ci saranno i Ricchi e poveri in città, l’appuntamento è alla Gara de Nord verso sera, perché il treno parte puntualissimo alle 19:10. Com’è noto, serve un biglietto per salire sul treno e, soprattutto in questo caso, è scelta saggia possederlo ben prima di arrivare in stazione. Ecco dunque il modo più semplice: andare sul sito delle ferrovie rumene, quello dei collegamenti internazionali (Bilete trafic international) perché ci sono due siti, e acquistare online il biglietto da Bucuresti Nord a Chişinău. C’è solo il treno internazionale 402, il leggendario Prietenia, il treno dell’amicizia ed è proprio quello. Ciascun decida per sé, io suggerisco cuccetta – ci sono scompartimenti da uno, due e quattro – e crepi l’avarizia anche la prenotazione, che è meglio avere un posto certo. È un treno di lavoratori transfrontalieri che, a fine settimana, finiscono il lavoro in Romania, quindi in UE, dove si guadagna molto di più, quindi ci sono anche i sedili senza prenotazione.

Ma voi, come me, siete ricchi europei in vacanza alla ricerca dell’esperienza autentica e i circa centonovanta lei rumeni per cuccetta in scompartimento da quattro e prenotazione, trentasette euro e qualcosa, ve li potete permettere. E il più è fatto. Unica attenzione particolare: il biglietto, una volta acquistato, va attivato sul sito, in un tempo variabile tra i due minuti e le ventotto ore verrà generato un pdf e da quel momento il biglietto non sarà più rimborsabile.

Per il viaggio basta la carta di identità di un paese UE, purché elettronica e valida per l’espatrio.

Una volta saliti, verrete dotati di un pacchetto contenente le lenzuola, sopra e sotto, una federa e un asciugamanino dal potere assorbente pari a quello di un asse. Tutto pulito, tutto bene. In caso perdeste anche solo uno di questi oggetti di proprietà delle ferrovie moldave, verrete deportati su una piattaforma petrolifera al largo del Mar Nero. Il mio amico R. non trovava più l’asciugamanino e ha visto la sua intera vita di prima scorrergli davanti agli occhi mentre io gridavo prendetelo, prendetelo. La cuccetta è dotata di materasso svolgibile, probabilmente dell’età zarista ma è comodo e fa quel che deve. Idem il cuscino. Il treno è splendidamente riscaldato a legna e carbone, ha dei bagni funzionali, è ancora lussuoso in ambito sovietico e nulla manca.

C’è anche il vagone ristorante e non ho dubbi che molti viaggiatori, per intoppi di lingua, ne abbiano fatto la sola esperienza-base, ovvero birre, vodka e snacks. In rete si possono trovare numerosi viaggiatori che consigliano di portarsi del cibo a bordo, sostenendo che non ve ne sia. Fossero comunque anche solo vodka e snacks sarebbe già comunque più che soddisfacente, consiglio birre locali di qua e di là, come Timiṣoreana e Chişinău, per non fare torti a nessuno.

Ma trivigante, fedele alle proprie funzioni di servizio anche stavolta, vi offre l’occasione di una cena meravigliosa: ecco la fotografia di quello che non saprete chiedere e non sarà segnato su alcun menu, che nemmeno esiste, il piatto sontuoso del Prietenia. Vi basterà mostrare la fotografia al cuoco gestore del vagone ristorante facendo uscire appena la linguetta dalla bocca o ruotando più volte il palmo della mano sullo stomaco e vualà, buona cena.

Se il cuoco gestore del vagone ristorante è una persona gentile, solida che assomiglia un po’ al Syd Barrett degli anni finali, come ha notato l’attento R., mescolato a una premurosa massaia siberiana allora è il nostro stesso, siete stati fortunati. Si può pagare con carta, quando il treno aggancia un qualche tipo di connessione.

Durante la notte verrete svegliati più volte, sia per il controllo di frontiera rumeno che per quello moldavo: un militare o simile o anche un tizio in tuta prenderà il vostro documento e sparirà nella notte per ore e ore, lasciandovi a chiedervi dove diavolo siate già prefigurandovi una lunga camminata nella notte per la pianura carpatica alla ricerca di un posto civile qualsiasi. Tornano, la maggior parte delle volte, non mi preoccuperei più del necessario.

La sveglia più interessante della notte sarà invece poco dopo la frontiera moldava: con grande stupore e l’eccitazione dovuta a mille ruspe che scavano insieme, il treno verrà sollevato di circa un metro e mezzo con voi dentro, vagone per vagone, i carrelli sfilati da sotto e inseriti i nuovi carrelli con lo scartamento russo. A quel punto, il treno verrà fatto scendere e adagiato sulle nuove ruote a passo più largo. Beh, un’esperienza notevole che sarà molto difficile fare in altre occasioni. Io ancora me la sogno di notte, essere cullato dalla forza tecnologica sovietica su un treno sospeso.

Poi, dopo qualche ora di bella campagna moldava, l’arrivo a Chişinău; previsto per le nove meno un quarto, più facile sia due ore dopo, Ma cos’è il tempo a fronte dello scorrere potente delle forze della Storia? Chi siete, voi, io, per pretendere puntualità da cose molto più grandi di voi, noi? Infatti.

Dalla capitale moldava, che merita comunque del tempo, sarà poi facile prendere un volo per una destinazione qualsiasi, è un aeroporto internazionale che offre molte tratte ed è facilmente raggiungibile in autobus.

Soldi? Non è mai stato necessario cambiare o usare contanti, nemmeno ai tanti baracchini del caffè per strada, né in Romania né in Moldavia, quindi senza accollarsi monete da smaltire alla fine. Unico momento: sull’autobus a Chişinău, nessuna macchinetta per i biglietti, abbiamo pagato la signora controllora con degli euro, probabilmente dieci volte il costo effettivo, per avere in cambio un pezzo di rotolino di biglietto e un’espressione infastidita. Tanto ci avrebbe considerati dei ritardati in ogni caso, già si vedeva, niente di compromesso.

Pernottamento? Se volete l’esperienza postsovietica completa, e noi la volevamo, essendo i leggendari alberghi Cosmos e Național chiusi definitivamente, come tutta la catena Intertourist sovietica, la soluzione perfetta è il Chișinău Hotel, splendido esempio rimasto di ospitalità sovietica. La prenotazione dal sito non funziona, probabilmente si può anche prenotare sulle piattaforme di ospitalità, io ritengo che comunicare con la reception sia il modo migliore e così abbiamo fatto: mail all’hotel in inglese (hotelchisinau@mail.ru), vi risponderanno solo ‘OK’ a ogni domanda ma gli accordi saranno presi. Cinquanta euro a camera doppia per una radiosa, spumeggiante e del tutto soddisfacente esperienza socialista.

Una cosa essenziale? I tappi per le orecchie. R., non ti ringrazierò mai abbastanza. In caso un occupante (un’occupante) di una cuccetta del vostro scompartimento abbia, diciamo, qualche difficoltà di respirazione e non ve la sentiare di sopprimerlo/a.

Credo sia tutto, dopo aver segnalato l’ottimo racconto dello stesso viaggio di R., per chi avesse voglia. Più di così, vengo a casa vostra e vi cucino una plăcintă. Buon divertimento.

Le altre guide inutili:

adda (risalire da trezzo) | amburgo (tre motivi) | amburgo (le cose vere) | berlino (in sei mosse) | bernina express | bevagna | budapest (gerbeaud) | edimburgo (tre cose per una notte) | ferrara (le prigioni esclusive del castello estense) | glasgow (caffè e tombe) | libarna | mantova (la favorita) | milano (cimitero monumentale) | milano (sala reale FS) | milano (tre abbazie) | monaco di baviera (nazismo e resistenza) | monza e teodolinda | tre giorni in nederlandia | oslo | pont du gard | prietenia: l’ultimo treno sovietico | roma (attorno a termini) | roma (barberini) | roma (mucri) | roma (repubblica) | roma (termini) | da solferino a san martino (indipendenza) | torino (le nuove) | velleia | vicenza (l’illusione della regolarità)

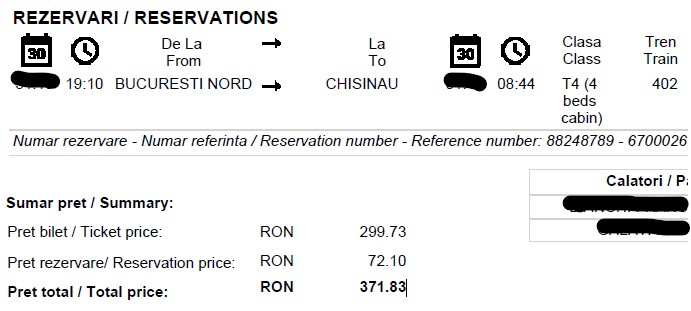

Vicino a Ravenna c’è un paesello di duemila e rotti abitanti, San Pietro in Vincoli.

Tra la Conad verso Forlì e il campo di pomodori verso Cesena, la chiesa di San Lorenzo in Vado Rondino, più anticamente pieve di San Lorenzo in Vado Rondino, nota anche come chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, è nota poiché contiene una delle sculture più famose del mondo, il Mosè di Michelangelo:

Migliaia e migliaia sono i turisti che ogni anno si recano a San Pietro in Vincoli in provincia di Ravenna per vedere il gruppo scultoreo della tomba di papa Giulio II, che tanti tormenti diede al suo autore Michelangelo, e ammirare la nobile ieraticità del Mosè.

La raccolta di fotografie su gugolmaps, caricate dai turisti entusiasti, rende bene la curiosa relazione tra un esterno da chiesa provinciale, addirittura da diocesi più che locale, in forme romaniche e l’interno sontuoso di basilica antichissima paleocristiana rivista in forma rinascimentali magnificenti, degne di una grande basilica romana. Senza dimenticare il pomodoro, tipico frutto delle campagne circostanti.

Non manca, tra le immagini, tra la BMW del Pistozzi e la vigna dei Montanari, il palazzo dei Borgia, vera gloria locale, la teca che contiene le catene – i vincula del nome, appunto – e il trattore New Holland T7200 di Tino Benazzi, noto a tutti in paese. È proprio vero che l’Italia è un museo diffuso.

Se l’obbiettivo era dunque celebrativo di coloro che sono tutela dei cittadini, presidio delle istituzioni, difensori della patria mi sento di certificare che non sia stato raggiunto.

Il volto ovale, il baffo cartoonesco, il braccio snodabile, la gamba tagliata, l’otre infiammato, la legnosità complessiva rimandano più a Pinocchio – e poi ti dichiaran pazzo – che all’Arma sugli attenti, nell’esercizio delle proprie funzioni. Certo, dovrebbero essere in coppia, due almeno, come le migliori barzellette raccomandano: uno fa una cosa, l’altro l’altra. E in due, fanno uno. Ma anche per la scorta, uno di qua e uno di là. Tra l’altro, oltre ad avere fattezze da disegno, questo carabiniere sembra pure di cioccolata, verrebbe voglia di dare uno sgagno. Che non sta bene, a un rappresentante dell’Arma.

Dunque, nella mia bidecennale ricerca sull’estetica e la retorica patria applicata ai monumenti, più che altro ai caduti, questo momumento non si direbbe riuscito. Dal mio punto di vista personale, invece, riuscitissimo.

L’estetica e la retorica patria applicata ai monumenti, più che altro ai caduti: colonna, gussago, gussago/2, idro, langhirano, montichiari, montichiari/2, mulazzo, palazzolo, pandino, pontevico, predore.

Questo è il sepolcro di Beda il venerabile. Dopo diverse disputazioni, la spuntò la cattedrale di Durham e da allora il venerabile pare stia qui.

Riuscì persino a far parlare le pietre, il venerabile B., attento e curioso alle cose della vita e dopo essa, sapiente e mai pomposo. Ma ancor di più ti piacerebbe la cattedrale che lo contiene, dritta sul fiume al punto che la facciata si vede solo da lì e dalla riva opposta. Un luogo che si accorda allo spirito, nonostante le dimensioni monumentali, quando ancora – pre-controriforma – la Chiesa e la vita si parlavano e si capivano.

La cattedrale di York è notevole, enorme e nulla ha da invidiare alle cattedrali gotiche inglesi o della sciampagna francese. Incontro di nuovo san Cutberto, svariati chilometri quadrati di vetrate, un coro ligneo rifatto dopo incendio assassino in cui mi piace vedere gli scranni riservati ai prelati delle diocesi qui attorno, una teoria di tombe di militari e dignitari e figli adolescenti di re alle pareti, un orologio astronomico e una pletora di persone in tunica blu dedite alla gestione e alla conservazione della chiesona.

È una specie di città in miniatura, la mia comprensione va alla ragazza custode in fondo alla cripta che nei recessi silenziosi è deserti si dà allo studio, chissà di cosa se non poesia romantica. Bella la cattedrale ma ancor meglio il fiume, anzi i fiumi, visto che son due: vado a smaltire il solito caffè doppio del mattino lungo le rive dell’Ouse fino a Clifton sands, con il consueto sentierino ben curato che le persone apprezzano.

Un pezzetto è il ‘Judi Dench walk’, monumento locale del teatro e del cinema, M di Bond. Mi ripeto perché mi si ripete l’incredulità: basta uscire un metro dall’ultima casa, a volte nemmeno, e si è immersi in una natura educata, per carità, ma libera da cartelli, saloni del mobile, rotonde e concessionarie. Dimostro che non mento, questo è il paesaggio a cinque minuti a piedi dall’ultima casa di York:

Mapporc. Ovvio che poi nella pianura padana a me venga la malinconia, sarà un po’ anche perché piena di padani e di troppe palme. Bella anche la campagna inglese, bella scoperta, ci volevo io, ma ancor più bello della cattedrale, dei resti romani, dei fiumi e della confluenza, è il National Railway museum: un mastodontico capannone con oltre trecento tra le locomotive e i vagoni più significativi delle ferrovie britanniche, il Flying Scotsman e la locomotiva dei record, la Mallard. Ce n’è una impressionante che fu costruita per i trasporti pesanti cinesi nella prima metà del Novecento senza badare alle dimensioni: potrebbe portare dentro tranquillamente un’altra locomotiva grande.

C’è un magnifico odore di stiva di traghetto che pervade tutto, un secondo capannone è pieno di oggetti pertinenti, dai servizi di piatti al modellino usato per la scuola guida dei controllori degli scambi ferroviari. Il colpo di genio degli inglesi, come dicevo ieri, è poi offrire spazi di ristoro e distensione nei musei e i tavolini tra le locomotive sono magnifici. Consumo qui gli ultimi sgoccioli della mia trasferta, scrivendo queste notine e mangiando il mio primo – e, credo, ultimo – scone, un bombotto di pasta solida tipico di qui che va inturgidito di burro e marmellata altrimenti fa l’effetto del sasso. Cioè lo fa comunque ma meno.

You you you you, you were fifteen minutes late / With wet hair and coffee and a scone, è dai tempi di Late che lo volevo provare. La signora seduta davanti a me sembra proprio Judi Dench, ma proprio, forse mi sto suggestionando un pelino. Forse sembrano quasi tutte Judi Dench, a ben vedere. Sarà che mi piacciono le anziane signore inglesi alle prese con uno scone che poi scopri che guidano l’MI6.

Da qui in un’oretta di treno si arriva al mare e in particolare a quella Hull che vinceva quattro a zero fuori casa contro, ehm, Londra, la Hull degli Housemartins. Forse non un motivo sufficiente, avendo comunque un’auto si potrebbe fare il giro dei forti e delle ville romane nei dintorni, Cawthorne, Beadlam, Aldborough, Piercebridge, pieno così. Oppure andare per la magnifica campagna di qui, il Nidderdale National Landscape, per fare un nome, e le mille abbazie abbandonate nei prati. Si potrebbero fare un sacco di cose, non è che serva chissà che per inventarsele, sono lì da cogliere.

Io qualcuna la colgo, quando posso, questa era una fuga vera e propria, una fuga dal quotidiano che ultimamente non è che sia un granché. Non poteva, quindi, che essere una breve parentesi in cui certi timori e certe preoccupazioni sarebbero venute con me, annidate lì dove solo il tempo e i fatti le muoveranno. Il primo giorno e mezzo sono riuscito di più a fare finta di niente, poi mi hanno ripigliato. Già bene, comunque, è già parecchio. Alè, già oggi si è ricominciato, da domani menù completo. Ora treno per Manchester e poi l’ultimo pezzetto, è già buio e io dovrei essere da qualche altra parte. Concludo con la mia solita invocazione alla Thatcher, che vada a quel paese. Anzi no, c’è già. Grazie a chi ha seguito.

Da bravo elettore democratico delle ZTL, la domenica mattina invece che al bar o a messa o al bingo o a sparare agli uccellini vado al museo. In questo caso, al Baltic Center for Contemporary Art, collocato nel grandioso magazzino della Joseph Rank ltd. ai docks di Newcastle a bordo Tyne.

Come spesso accade, la struttura stessa è il museo, più del contenuto. Che è comunque variabile e dipende dal periodo, bisogna aver fortuna. Il magazzino è enorme e sistemato magnificamente ma non è la cosa che mi colpisce di più. Ciò che mi colpisce è l’approccio amichevole delle strutture culturali in Gran Bretagna: innanzitutto sono in edifici belli e funzionali e perlopiù gratis, a offerta libera – e poi uno offre, se viene trattato bene -, vi sono poi spazi a disposizione ovunque, panche, tavoli, bagni, in cui stazionare anche a lungo, senza consumare alcunché; in questo caso particolare, una stanza molto grande è a disposizione dei visitatori con tavoli e poltrone e, attenzione!, caffè, acqua e spremute gratis su un tavolone in fondo e l’invito esplicito: stai; guarda fuori; pensa leggi dormi. Io resto sempre a bocca aperta, perché si può anche avere in collezione il più bel polittico della storia dell’arte ma se lo spazio non è a misura cortese allora non conta nulla. Lo stesso posso dire della The Glasshouse International Centre for Music, proprio di fronte, un fantastico spazio per musica e conferenze e quant’altro in condivisione tra Gateshead e Newcastle. Aperta anche ora, a disposizione dei girovaghi anche se non vi sono spettacoli in programma.

Insomma la solita scoperta del fico secco. Resta un mistero, comunque, evidentemente investono di più in spazi culturali e sociali di noi e lo fanno con intento più collaborativo. Qual è il segreto? Probabilmente aver trovato un giusto equilibrio tra sostegno pubblico e aver agevolato il supporto di privati attraverso varie forme di sgravio fiscale o di servizi aggiuntivi, come l’uso di alcuni spazi museali per alcuni eventi privati – senza che naturalmente ciò limiti la fruizione pubblica. Questo è un punto fondamentale, altrimenti si scivola nella valorizzazione del sempiterno ministro Franceschini, che è solamente concedere ai ricchi di fare quel che vogliono, la cena davanti alla Venere di Botticelli o a Castel Sant’Angelo, per fare una miserabile cassa. Invece la gestione della cultura e dei beni posseduti dev’essere responsabilità anche, non solo, della comunità stessa che deve farsi partecipe e sostenere gli enti a volte senza nemmeno avere il nome sul board all’entrata, altro che cambiare il nome alla struttura, il PalaTrussardi. E dai. È un dovere, non solo un investimento.

In cinquanta minuti di treno si arriva a York che, oltre a essere ovviamente la città preminente dello Yorkshire, fu importante città romana in cui morirono due imperatori non secondari, Settimio Severo e Costanzo Cloro. La conseguenza diretta della morte del secondo fu l’acclamazione a imperatore del figlio Costantino, proprio qui. Anche il medioevo non fu da meno, tant’è che ancora oggi il titolo di Duca di York viene dato al secondogenito della famiglia reale, ovvero al secondo in grado. Carlo l’ha appena tolto al fratello sessuomane e molestatore. La città è ricca di storia e angoletti interessanti, stradine medievali a case graticciate che tanto piacciono ai turisti e a chi desidera la tradizione. E, infatti, oggi che è domenica è pieno di visitatori a spasso, alcune vetrine sono già pesantemente natalizie. Leggo che la città è la quarta destinazione turistica del paese e non stento a crederlo, le botteghe di minchiate e i posti dove mangiare lo testimoniano senza incertezza.

Ciò che salta all’occhio, e sarebbe dura il contrario, è la cattedrale, colossale che sovrasta le case attorno. Mi pare di aver ravvisato sulla facciata una statua nuova, perché bianca, con fattezze note. Mi pare proprio Elisabetta seconda, sottopongo a giudizio.

Tanto lo so che è così, sono fisionomista. Cerco qualche informazione e leggo che il figlio Carlo finalmente re la inaugurò due mesi dopo la dipartita della veneranda, quindi doveva ben essere pronta prima. Chissà come deve essere quando ti dedicano statue in vita, a parte la classicità mi vengono in mente Nelson ovunque dopo Trafalgar, Wellington dopo Waterloo e i Beatles a Liverpool. Non mi farebbe piacere, a me piacerebbe mi dedicassero parcheggi di ippodromi e siti archeologici sotterrati da centri commerciali.

Alla confluenza tra Ouse e Foss, le città con due fiumi sono migliori di quelle con uno, la città è proprio bella, niente da dire. Meno falsona se si esce dal centro stretto, anch’essa ha la natura appena al confine, provo invidia. Arrivo a piedi fino alla confluenza e vedo dipartirsi numerosi sentieri nei boschi autunnali, ne seguo per un po’.

Poi viene il momento di riflettere sulla giornata e scrivere questo minidiario e poi è buio e poi è il momento del mio monopasto, come teorizzavo tempo fa.

Ecco, per le prossime ore mi trovate qui, al Three Tuns, a leggere e scrivere. E pensare, ovvio. Se leggete ora, sono qui. L’albergo è vicino, se non casco in uno dei due fiumi sono abbastanza al sicuro. Lascio tutti i miei dischi scaricati ai figli di Trump, nel caso.

Buoni propositi. Mi ero ripromesso stamane un solo caffè, doppio magari ma non di più. Davvero. Poi come accade spesso a vagolare in giro, ed è un po’ il senso della cosa, vedo tre persone che si infilano decise in un vicolino a sorpresa che non avevo notato e solo allora faccio caso a un cartello: Vennels café, the quirky café in Durham, ovvio che vado. Per un caffè e basta, al massimo doppio. Poi sì rivela essere davvero quirky, cioè inaspettato, particolare, nascosto, ed è un posto così:

Mi siedo e ordino il doppio caffè, per nulla rapito dall’accoglienza del posto.

Bravo, trivigante, sempre bravo. Eh ma ho camminato tanto eh ma oggi camminerò molto eh ma ieri sera ho mangiato poco eh ma domani no. Solo un caffè. È così tutte le volte. Full english, manco un funghetto di meno. Fortuna che stamattina sono uscito presto per rivedere la cattedrale e camminare un paio d’ore lungo il fiume. O erano otto minuti? Non ricordo bene.

In dieci minuti di treno sono a Newcastle, che è detta ‘upon Tyne’ proprio per il fiumone che la attraversa, anzi la separa da Gateshead, altra città dirimpettaia a pochi metri. Come Vitruvio insegnava, non costruite le città sugli estuari dei fiumi, che si insabbiano, a Pisa non ascoltano, qui invece sì e il mare è ad alcuni chilometri. Eh, certuni chiamati Romanes. Questo permise poi di sviluppare una fiorente industria navale, il contraltare e complemento a est di Liverpool, e il centro principale di estrazione e lavorazione del carbone, facendo di Newcastle uno dei centri della rivoluzione industriale. Qui dicono orgogliosi di aver inventato la lampada di Davy, la locomotiva Rocket, la lampada a incandescenza e la turbina a vapore. Robe che ti consegnavano il dominio del mondo di allora. Il ponte sul Tyne è colossale e sovrasta i palazzi, evidentemente dovevano passarci sotto navi enormi.

La stessa ferrovia è su un viadotto molto alto che taglia a metà senza grazie né prego il castello normanno, le mura e i resti del vallo di Adriano. Che si diparte da qui dal forte romano di Segedunun, oggi lo chiamano correttamente Wallsend, e taglia obliquamente tutto il paese fino all’altro mare. Dopo Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield, Birmingham, quest’altra parte dell’Inghilterra industriale è altrettanto interessante e il compimento di un percorso tematico: data la vicinanza al mare e la presenza di un fiume così grande, Newcastle non ebbe bisogno delle opere di canalizzazione delle città interne e conobbe grande ricchezza, come tutto il paese nella seconda metà dell’Ottocento e nella prima del Novecento. Si vede dai palazzi e dalle istituzioni commerciali come la borsa e gli exchange markets. Geordies è il soprannome dei minatori di Newcastle e per estensione ora degli abitanti della città e dei giocatori come l’indimenticato Shearer.

Come tutte le città portuali e industriali non è che vadano tanto per il sottile, cortesi ma sbrigativi, al limite del rude. Non troppe cerimonie. E a proposito di cerimonie, visito la cattedrale di Newcastle – non la parrocchietta in periferia – e noto che sta per cominciare una festicciola per raccogliere fondi per la chiesa. La festicciola è dentro la chiesa ed è propriamente questa:

Dentro. Non è dismessa, eh. Al posto dei banchi ci sono i tavoli da birreria, nelle navate i banchi dei bar e le bottiglie, fuori una coda da qua a là che promette una grande raccolta di fondi.

Evidentemente la chiesa anglicana e l’uso di superalcolici non vanno in conflitto, meglio, un moralismo di meno. L’avevo già visto a Liverpool con il ristorante nella cattedrale e a Sheffield con il bar. Poteva mica il papa concedere il divorzio a quello là? A me il binomio gin e preghiera insieme non interessa, uno o magari l’altro, per cui faccio le cose per cui sono venuto qui, devo, e poi me ne vado al mare, a Tynemouth.

Le briciole di un castello e di una chiesa sul promontorio dominano ancora l’estuario del Tyne, oggi protetto da due lunghi frangiflutti e due fari, a segno di come il mare del Nord possa essere oltremodo aggressivo. Il sole novembrino e i colori di terra e mare e cielo sono favolosi, l’aria fresca soffia dall’interno ed è una successione di piccoli momenti estatici. È già tutto saturato senza bisogno di filtri. Non sono l’unico a saperlo, per fortuna.

Eccomi sul promontorio: un castello e un’abbazia diroccate, un cimitero a picco sul mare, il mare del Nord davanti e, non bastasse, una batteria di difesa della seconda guerra mondiale con cannoni da dodici pollici. Il me di nove anni dentro di me, ed è bello vitale, non potrebbe essere più eccitato.

Tornando in città con la metro mi fermo a Segedunum, l’attuale Wallsend, lo dice il nome: la testa, o la coda, del Vallo di Adriano, ovvero un forte da cui si dipartiva la fortificazione, un edificio termale, il miglio zero. Il Vallo va inteso non come una poderosa muraglia, a volte non è molto più che un muro, quanto più una successione di forti e torri munite, a guardia del limes (che in latino è propriamente il confine fortificato, limes, limitis, diverso dal limen). Le dimensioni del forte sono ragguardevoli, la presenza delle terme indica ricchezza, tutto quanto è in condizioni che direi pietose.

Ma son portuali e industriali, gli importa poco. E oggi gli scozzesi non solo vengono giù il meno possibile ma, anche, vorrebbero starsene per conto proprio. Costruendo forse loro, adesso, una muraglia che li separi dagli inglesi e li riporti in UE.

Se devo andare in un posto, di solito mi organizzo e dò un’occhiata a quel che c’è in città. Così è stato anche stavolta, fortuna grande, Boomtown rats, non poteva andare meglio. Tra i miei otto di sempre.