Mi spiace molto, e mi mancherà.

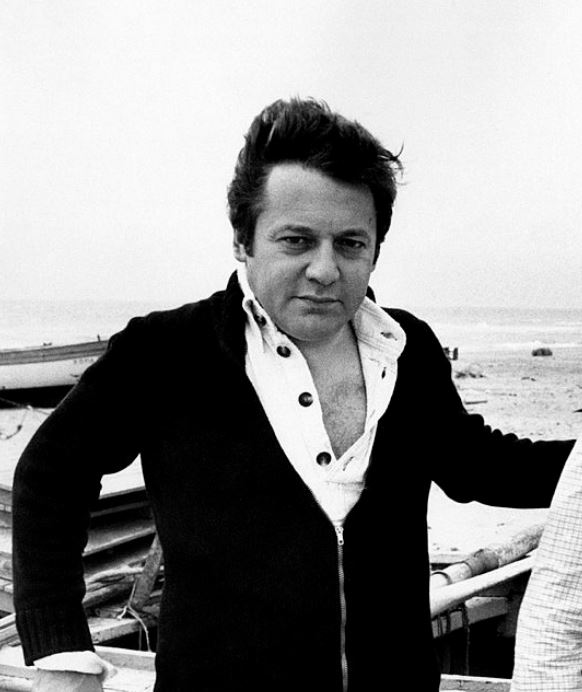

Ostia, anni Settanta

Perché a me piaceva proprio lui, non solo Fantozzi, ma lui: comico vero, crudele e affettuoso insieme, intelligenza fina e corpo dappertutto.

Mi spiace molto, e mi mancherà.

Ostia, anni Settanta

Perché a me piaceva proprio lui, non solo Fantozzi, ma lui: comico vero, crudele e affettuoso insieme, intelligenza fina e corpo dappertutto.

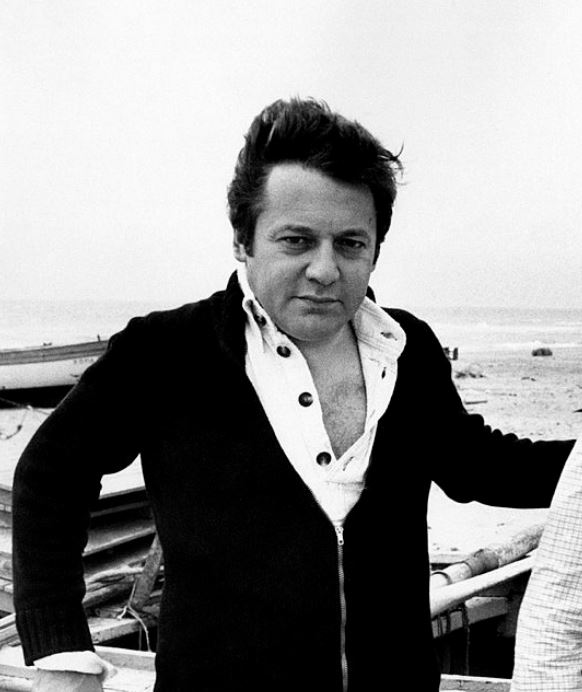

Qualche giorno fa è morto Gregg Allman e a me dispiace.

Perché, alla fine, a me i ragazzi del sud piacciono, quelli un po’ sbraconi e onesti, che non tradiscono e che ti difendono se ce n’è bisogno. Ti difendono da Neil Young quando scrive una canzone piena di luoghi comuni visti dal Canada e cantano con orgoglio le proprie radici anche se piantate in un paese un po’ scemo (Sweet home Alabama); scrivono una canzone quando uno di loro se ne va (Free bird per Duane Allman); si stringono tutti insieme quando succede una disgrazia (la morte in moto di Duane Allman e Berry Oakley, il disastro aereo dei Lynyrd Skynyrd). E così via.

Mi spiace per Gregg Allman, perché mi piacciono Ramblin’ man e Jessica, anche se spesso giuro che non siano l’Allman Brothers Band ma i Grateful, anche se poi non riesco a sentirli a lungo, come i Lynyrd Skynyrd, mentre i Creedence sì, quelli sì (vabbè, mica del sud, loro). Gli Allman Brothers al Fillmore hanno girato parecchio sul mio personale piatto mentale, quante serate avranno fatto? Mille? Diecimila? Sono usciti cofanetti che superano le serate di apertura del locale, così è.

Mi spiace per Gregg Allman perché era bravo, e quando si attaccavano a una versione da sette otto minuti poi lo sapevano fare davvero, Jessica o Whipping Post, e mi spiace non averlo mai sentito dal vivo, che so?, a Nashville o a Montgomery nella sagra del maiale tennessino, bevendo birra tutti insieme a una festa di contea, magari nel ’70/’71, poco prima di Eat a Peach. Viene un po’ da ridere, poi, a pensare al production manager del gruppo, Twiggs Lyndon: uno che era stato rilasciato da un ospedale psichiatrico dove risiedeva per l’omicidio di un organizzatore di concerti. Chi meglio?

Che, poi, tutti questi signori bisognava vederli dal vivo, se no non aveva mica tanto senso. O meglio: non si riusciva mica a capirli. E invece devi capirli, devi capire come stiano insieme l’eroina e un disco intitolato «Mangia una pesca», bellissimo ma chi mai lo farebbe qui?, la morte e un pezzo improvvisato di 33 minuti, Mountain Jam, che nemmeno stava in un LP (dal vivo, vedi?), il successo e la disperazione insieme, bisogna ascoltare Melissa e Blue sky.

Oppure, per capire ora, bisogna guardare una puntata di Roadies, di cui ho detto, la otto della prima e unica stagione, in cui durante un’intera notte di viaggio un racconto appassionante prende piede e fa innamorare per sempre dei Lynyrd Skynyrd, della musica in generale e di quei ragazzacci del sud, tanto rissosi e burberi quanto di gran cuore e onestoni. «Non si può aiutare la rivoluzione, perché esiste solo l’evoluzione;… Ogni volta che sono in Georgia, mangio una pesca per la pace». Pace a te.

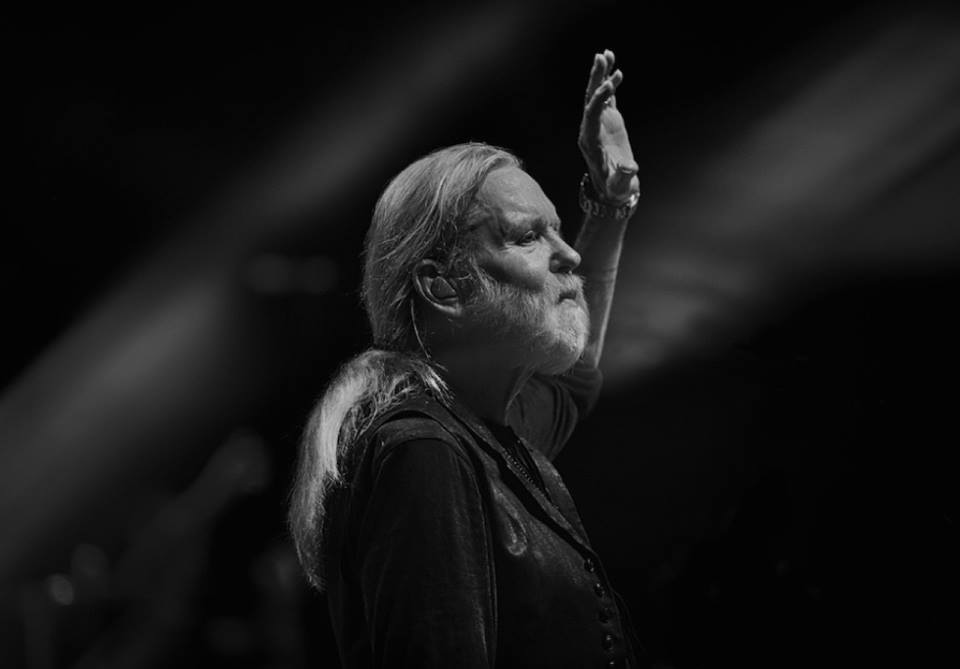

Uno dei giorni più neri della mia giovinezza.

Oggi fanno gli speciali e le fiction ma allora Scommettiamo che? non lo sospesero mica.

Un saluto con una vecchia cosa.

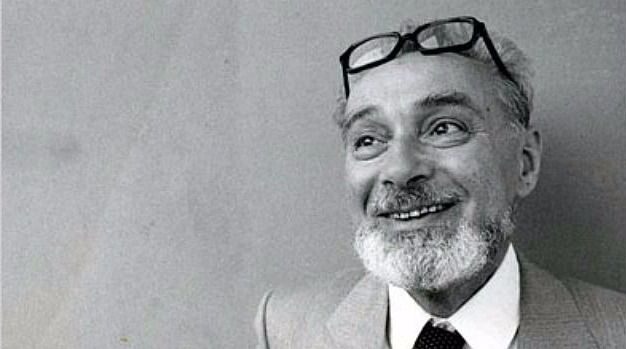

Oggi ma un sacco di anni fa moriva Primo Levi.

Il perché e il come, che pur avevano avuto importanza al momento, ora non ne hanno più molta. Di sicuro, a me manca.

L’ho già detto, lo ripeto, lo considero il più grande scrittore italiano. E non lo dico per le sue opere concentrazionarie, lo dico per La chiave a stella, per Vizio di forma, per Il sistema periodico, per le Storie naturali, i racconti di Lilìt, gli articoli di L’altrui mestiere. E viviamo in un periodo fortunato se con solo diciannove euro (meno di nove in formato elettronico) si può avere copia cartacea di tutta questa meraviglia e, dico, possederla.

Guardandolo così, in una rara foto in cui sorride (non sono sicuro sorridesse raramente, di sicuro lo faceva raramente nelle fotografie), come si fa a non volergli bene?

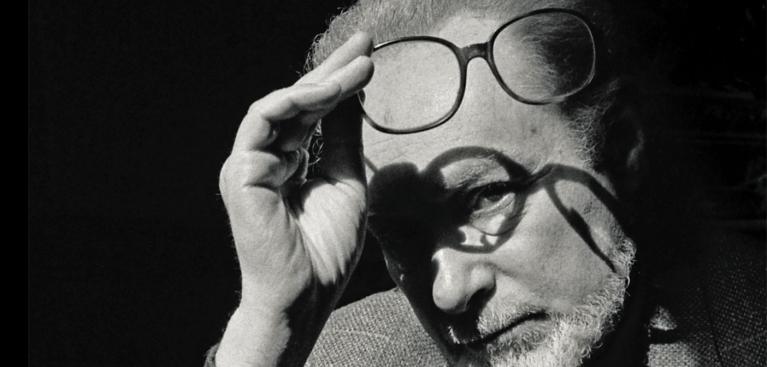

È morto Giovanni Sartori, politologo.

Io cerco di avere un po’ di memoria e un po’ di onestà, se riesco, per cui devo dire che ho un debito di riconoscenza nei confronti di Sartori: negli anni della, ehm, discesa in campo di Berlusconi e negli anni, peggiori, di governo continuato (2001-2006), Sartori fece sempre sentire la sua voce in modo molto chiaro e limpido, spiegando di volta in volta le storture alle quali il sistema politico era costretto da Berlusconi, per ruolo, comportamento e figura.

Per questo, ovvero per quanto ha fatto allora, io gli sono grato.

[Poi in anni più recenti Sartori se la prese un po’ a destra e a manca, per esempio con: «Prenda Obama. Frequentava alla Columbia il corso di laurea dove insegnavo. Ma non l’ho mai visto alle mie lezioni. Le sembra uno capace? […] Io avevo due corsi importantissimi per lui! Uno sulla teoria della democrazia, l’altro su metodo, logica e linguaggio in politica. Tu vuoi fare politica e non segui questi corsi? Gli interessava solo di essere eletto. Personaggio da quattro soldi», dal Fatto quotidiano, il che è un ragionamento un pochino discutibile, ed è pur vero che negli anni di Berlusconi ci siamo agitati e abbiamo gridato in parecchi, senza che nulla accadesse, ma la cosa adesso ha poca importanza].

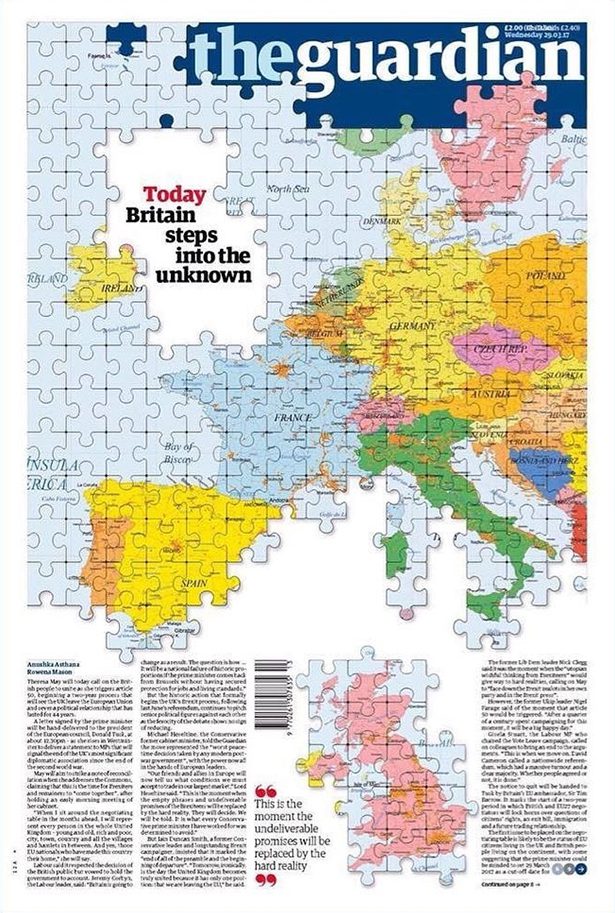

Bellissima e, ancora, un po’ triste.

Ovviamente si riferisce al giorno della consegna della richiesta ufficiale, il 28 marzo.

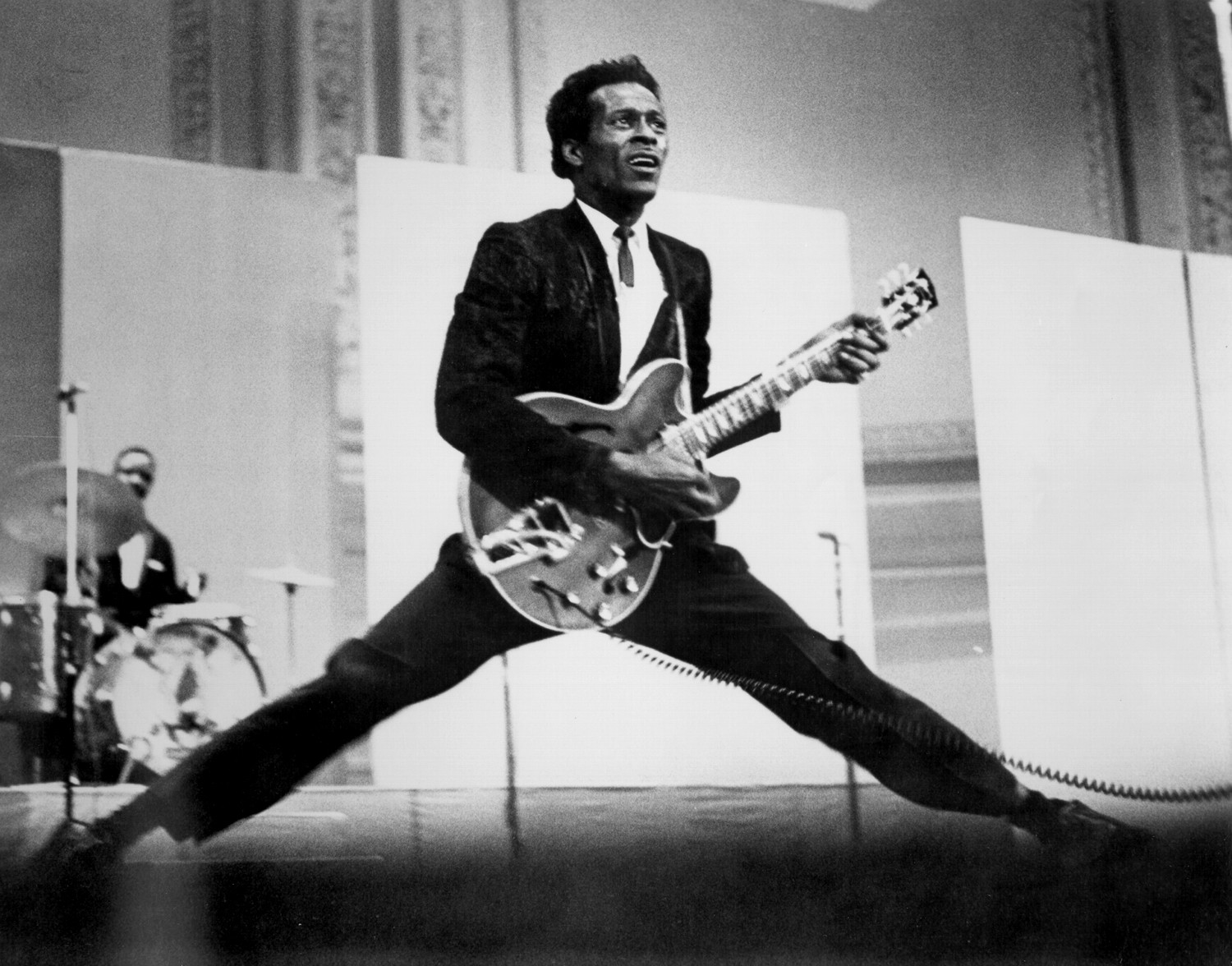

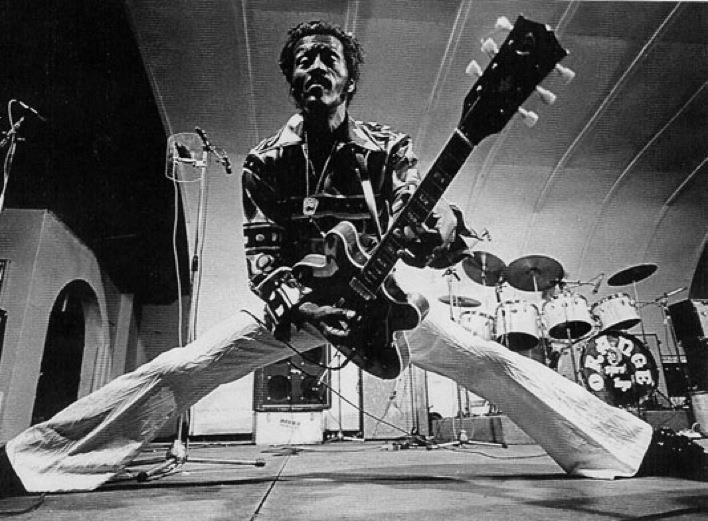

Sembrava eterno, c’era da sempre e mentre molti se ne andavano, lui restava.

Ha letteralmente inventato il rock ‘n’ roll, nel senso più esteso, da Johnny B. Goode al duck walk. E io non potrei essergliene più grato.

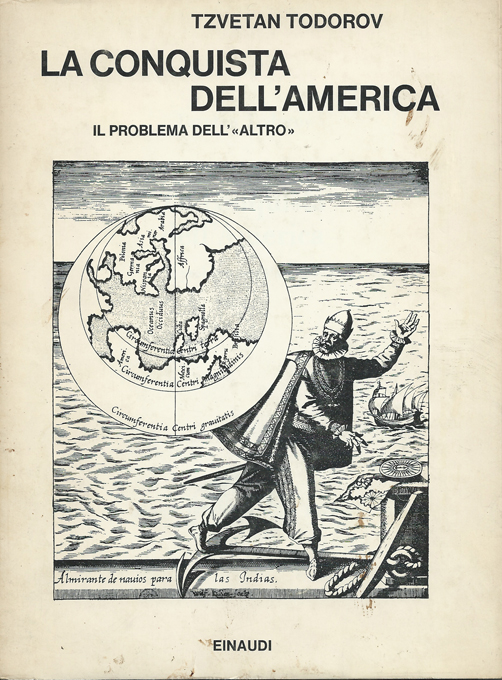

È morto Tzvetan Todorov: il suo «La conquista dell’America. Il problema dell'”altro”» è uno dei libri che ha segnato la mia crescita come persona decente.

Per questo motivo lo ricordo sempre con piacere, lui e il libro, e mi spiace molto se ne sia andato. Memorabile l’incipit: «Alla domanda: come comportarsi nei confronti dell’altro? Non sono in grado di rispondere se non narrando una storia esemplare».

E così ha fatto.