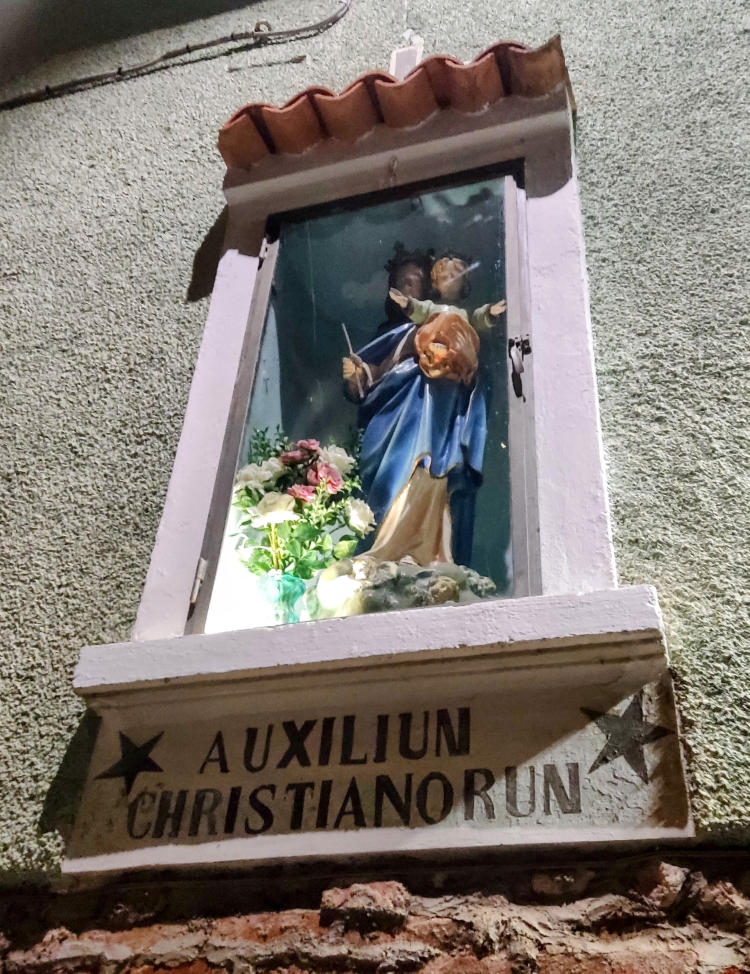

Nadonnina Nadonnina guarda giù e salvani.

«Si piglia gioco di me?» interruppe il giovine. «Che vuol ch’io faccia del suo latinorun?».

L’altra sera, in una contrada nebbiosetta circondata da campi. Chissà come mai.

Nadonnina Nadonnina guarda giù e salvani.

«Si piglia gioco di me?» interruppe il giovine. «Che vuol ch’io faccia del suo latinorun?».

L’altra sera, in una contrada nebbiosetta circondata da campi. Chissà come mai.

Dò un’occhiata tra i libri per vedere che leggere, mi scappa l’occhio e ci rimane sotto.

Mi avvicino con cautela al volume, letteralmente, al volumone, è Donne e uomini di Joseph McElroy, millenovecentottantaquattro pagine di intrattenimento, per un mezzo metro cubo di volume. Il paragone coi vicini mostra la predominanza.

Dice The Review of Contemporary Fiction: «Quando chiudi questo libro non puoi non essere convinto che McElroy sia stato cinquant’anni in anticipo rispetto a qualunque altro suo contemporaneo». Sicuro, ma è un vantaggio che si perde, mettendoci cinquant’anni per leggerlo.

Mettersi decisamente al riparo. Se non ci fossero di mezzo le sorti del paese, verrebbe da ridere: La Russa eletto con parte dei voti dell’opposizione e senza quelli di Forza Italia, nonostante la tanto sbandierata maggioranza; un vaffanculo labiale di Berlusconi proprio al neopresidente che gli chiedeva conto dei mancati voti; il presidente della Camera che non c’è perché tre votazioni vanno a vuoto, ovviamente non hanno i due terzi dei voti ma sfuma l’accordo, e quindi si va a domani, convergendo forse su un altro nome molto peggio, sembra.

Insomma, non male per oggi. E per le oltre tre settimane passate dal voto ad accordarsi che alla prima occasione danno un po’ il segno dello sbando.

Se non ci fossero di mezzo le sorti del paese, davvero, me la sghignazzerei, qui dal mio comodo balconcino. La presunta intelligenza politica di Meloni, di cui si parla tanto, è ancora tutta da dimostrare: le scelte dei candidati degli ultimi due anni alle amministrative, Roma, Milano, Torino e così via, dicono tutto il contrario, anzi, viste poi le sonore sconfitte con nomi impresentabili o inconsistenti. Le vicende di oggi, altrettanto, non ne dicono bene, con una delle due spine nel fianco, Forza Italia, che fin dal primo minuto sottrae il proprio appoggio. Sarà dura, di sicuro molto di più che sbraitare dall’opposizione, per di più da soli.

E se nei prossimi mesi ci aspettano la questione climatica, quella energetica, quella bellica, per dirne alcune, questo buongiorno che avrebbe dovuto essere, per dir di metafora, una tranquilla colazione di piacevoli chiacchiere è già diventato un problema da sormontare. Bene, avanti, vediamo domani. Mi pare che ogni scenario sia aperto e nessuno, al momento, sia particolarmente auspicabile.

Vi prego, l’incompetenza no. Almeno quello.

La riflessione sulle città fondate sui fiumi e soprattutto alle confluenze dei fiumi è una costante per me e man mano che ne scopro di nuove me le segno. Tra le nuove viste in tempi recenti, Gand tra Leie e Schelda, ci vivrei, e Duisburg tra Reno e Ruhr, non ci vivrei. Tra le non viste ma solo scoperte, Montréal alla confluenza dei fiumi San Lorenzo e Outtawa, prima o poi.

Aggiornamento grazie alle mie pensatone e ai contributi ricevuti:

Confluenze di tre fiumi:

– Passau: Danubio, Inn e Ilz

Confluenze di due fiumi che ne generano uno nuovo:

– Pittsburgh: Allegheny e Monongahela generano l’Ohio

– Ponte di Legno: Narcanello e Frigidolfo generano l’Oglio (sub iudice, i primi due sono torrenti)

Confluenze di due fiumi:

– Belgrado: Danubio e Sava

– Bressanone: Isarco e Rienza

– Coblenza: Reno e Mosella

– Duisburg: Reno e Ruhr

– Gand: Leie e Schelda

– Kaunas: Nemunas e Neris

– Lione: Saona e Rodano

– Magonza: Reno e Meno

– Mannheim: Reno e Neckar

– Montréal: San Lorenzo e Outtawa

– Treviso: Sile e Botteniga (sub iudice, il Botteniga è lungo due chilometri)

– Washington: Potomac e Anacostia

Da questi ultimi aggiornamenti, ho imparato che la Ruhr è un fiume, nemmeno piccolo, e che la Ruhr è una regione che in realtà avrebbe la sua sostanza nell’essere il bacino della Ruhr, il suo nome esatto. Finora pensavo fosse solo una regione mineraria, ho scoperto il fiume.

Qui le triplette dei mesi volano che è un piacere, ed ecco un’altra stagione che se n’è ita, scavallando un equiborzio o un solfrizzio d’autunno, chissà, e avanti con i colori meravigliosi. E siccome è passata la stagione, ecco la mia compila dell’estate 2022. Quarantadue brani per due ore abbondantone, comode comode per andare esattamente da Nova Gradiška a Belgrado con l’autoradio accesa.

Com’è venuta? Mah, sicuramente più breve perché son stato parecchio impegnato in altro, io direi però non male, la varietà c’è e i pezzi, mica merito mio, anche, per buona parte. Certo, a cose finite magari uno o due li toglierei pure, o cambierei certe sequenze ma, essendo la fotografia della stagione, restano.

Eccole, tutte: inverno 2017 (75 brani, 5 ore) | primavera 2018 (94 brani, 6 ore) | estate 2018 (82 brani, 5 ore) | autunno 2018 (48 brani, 3 ore) | inverno 2018 (133 brani, 9 ore) | primavera 2019 (51 brani, 3 ore) | estate 2019 (107 brani, 6 ore) | autunno 2019 (86 brani, 5 ore)| inverno 2019 (127 brani, 8 ore) | primavera 2020 (102 brani, 6 ore) | estate 2020 (99 brani, 6 ore) | autunno 2020 (153 brani, 10 ore) | inverno 2020 (91 brani, 6 ore) | primavera 2021 (90 brani, 5,5 ore) | estate 2021 (54 brani, 3,25 ore) | autunno 2021 (92 brani, 5,8 ore) | inverno 2021 (64 brani, 3,5 ore) | primavera 2022 (74 brani, 4,46 ore) | estate 2022 (42 brani, 2,33 ore)

E le copertine? Eccole, così come vengono, che mi piace il riepilogo.

Cosa segnalare? Beh, ci sono scelte non consuete per me, Gary Numan per dire, ma contano le canzoni e Cars merita di stare qui, essendo pure estate; i Simple minds ci sono perché sono stato a un loro concerto a inizio stagione ed è stato parecchio emozionante; alcune canzoni non scontate di autori ben noti, i Jam più di altri; un paio di cover, alcune scoperte per me tra cui senz’altro dico Lou Rawls e Lee Fields e un sacco di ragazze piene di idee, che oggi la musica è loro; e la chiusa è così perché mi andava.

Intendesi riproduzione inviata per via telefonica con l’apposito macchinario per trasmissione via fax.

Telefax no, se no è telefaxsimile.

Signori, elettori, giocatori e scommettitori, sudditi, figli di Atreju, ci siamo: i risultati.

Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Politico di trivigante (UPdt) e il Ministero dell’Interno ecco i risultati ufficiali delle elezioni politiche italiane del 2022, Camera, vado a elencare per risultato:

quelli noti

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 25,99%

Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 19,07%

Movimento 5 Stelle 15,43%

Lega per Salvini Premier 8,77%

Forza Italia 8,11%

Azione – Italia Viva – Calenda 7,79%

quelli un po’ meno

Alleanza Verdi e Sinistra 3,63%

+Europa 2,83%

Italexit per l’Italia 1,90%

Unione Popolare con De Magistris 1,43%

Italia Sovrana e Popolare 1,24%

Noi Moderati / Lupi – Toti – Brugnaro – UDC 0,91%

Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 0,60%

Sűdtiroler Volkspartei (Svp) – PATT 0,42%

risultati memorabili, ne valeva proprio la pena

Partito Comunista Italiano 0,09%

Partito Animalista – UCDL – 10 Volte Meglio 0,08%

Alternativa per l’italia – No Green Pass 0,06%

Partito Comunista dei Lavoratori 0,02%

Partito della Follia Creativa 0,01%

Infine, due che non si sono presentati sul campo, uno perché ha presentato le firme raccolte online, l’altro perché le firme che aveva raccolto erano inventate:

Referendum e Democrazia Non presentato

Gilet Arancioni – Unione Cattolica Italiana Non presentato (rigettato)

E poi le due partite dell’estero, che hanno percentuali tutte loro, perché anche i loro collegi:

Unione Sudamericana Emigrati Italiani – USEI 5,13%

Movimento Associativo Italiani All’estero – MAIE 12,73%

Bene, a questo punto (rulloditamburelli) ecco il risultato ufficiale della schedina elettorale™ del 2022:

È ufficiale, nel 2022 in casa non si vince. Il fattore campo non conta.

E ora il momento che tutti aspettiamo da molto tempo, lo spoglio e la proclamazione dei vincitori 2022. Avanti, che il momento è solenne.

Con il potere conferitoci dal Ministero, dall’Ufficio Politico di trivigante (UPdt), dal teschio di Greyskull, dal compagno di Meloni e nuovo first mister del paese (poareto), da Kermit la rana e da quella dalla bocca larga, oltre che dall’arrotino di ogni città, si decretano i vincitori: tutti, perdio, tutti, con una leggera predilezione per Marvi e Ursula von der Leyen. Considerando che per Ursula era chiaramente più facile.

Che dire oltre? Grazie a tutti, l’astensionismo sulla schedina si è fatto sentire rispetto al 2018 ma non importa, abbiamo giocato e abbiamo vinto l’ultima cosa per un po’ di tempo. Il vantaggio, per lo meno, è che nessuno di noi dovrà pensare di coabitare per fare un governo con Salvini per i prossimi mesi. Sì, non è un granché, in effetti, oggi l’orchite mi impedisce di trovare consolazioni. Però, e questa è una bella notizia, l’Ufficio Politico di trivigante (UPdt) ha predisposto per tutti i partecipanti un biglietto aereo solo andata per Bogotà in partenza l’11 ottobre alle 4:30 a.m. dall’aeroporto clandestino nella Grotta Azzurra di Positano, presentatevi con il vostro nome di battaglia e la schedina, nessun bagaglio, un paracadute e una confezione da sei di tonno, scatole piccole di quelle con l’anello per aprirle, se no siete fottuti. Adios, hasta la victoria, compagneros, ci vediamo di là.

Oggi all’Ufficio Politico di trivigante (UPdt) girano le palle.

Però il dovere è dovere e sta seguendo con attenzione l’arrivo dei risultati definitivi per procedere allo spoglio delle schedine pervenute. Non è mica facile trovare Di Maio.

Altri venti minuti di treno e sono a Gand. Parlavo di un felice concatenamento ed è così: un quarto d’ora da Ostenda a Bruges, venti minuti a Gand, una quarantina per tornare ad Anversa, tutto facile. Sarebbero da fare in bici, ovvio, ci son più ciclabili che strade. Sui muri delle case, che son di solito piccole e senza cantine vista l’acqua onnipresente, attaccano degli anelli di cui non avevo capito la funzione finché non li ho visti in uso. Come i cavalli.

Quindi le fregano pure qui. Oppure si possono usare i parcheggi per biciclette.

Chiaro, il paese è piccolo, immagino anche qui si mormori, e tra mezzi pubblici efficienti e diffusi, tram ovunque, i comodissimi Intercity maledetto chi li ha tolti da noi, bici, monopattini, battelli, muoversi è facile e non serve affatto possedere un’auto. Che è un pessimo affare economico, se noi italiani avessimo gli occhi per vederlo.

Gand è una città piuttosto grande, piacevole e ben tenuta, con un centro storico di notevole interesse. I canali la attraversano e sono navigabili da qui al mare del Nord, per cui non è raro vedere barche anche piuttosto grosse. Il porto è importante, essendo la terza città del paese, e come Bruges e Anversa ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo locale, come sempre fondato sul commercio. Pur non avendo toccato le vette delle altre città vicine, è ed è stata una città ricca, nel Rinascimento era più grande di Londra, nota per lo più per aver visto la nascita di Carlo V, l’imperatore che riunì in sé il regno di Spagna e il Sacro Romano impero. Con le americhe, non tramontava mai il sole. E le Fiandre, allora, erano possedimento spagnolo, controintuitivamente. Non avendo mai dormito due notti nello stesso letto, lo racconta lui stesso, per dover essere sempre presente in qualche zona dell’impero, la nascita a Gand fu relativamente casuale, facendo comunque anche i suoi genitori una vita errabonda simile, come accadde anche a Federico II a Jesi per esempio. Relativamente perché sua zia Margherita d’Asburgo, la sua tutrice, donna intelligente, stava a Mechelen, insomma in zona. Ne ho raccontato qualcosa un paio d’anni fa, quando ci sono passato. Per finirla con le amenità biografiche, Carlo V è quello con la mandibola super sporgente, lo si riconosce sempre, oltre che per gli onori. Persino i Filippi di Spagna di due secoli dopo ce l’hanno, anche le infante. Figura però complessa e intelligente, altro che mandibola, se fece il sacco di Roma gestì però con saggezza le questioni religiose della Riforma, per quanto possibile, a differenza dei suoi discendenti. Ma, mi chiedo io e non solo per lui, se era brutto nei quadri ufficiali, cioè quelli in cui il pittore abbelliva per non finire squartato, figuriamoci dal vivo.

Intendiamoci, questi son posti dove da vedere ci sono un paio di chiese, un municipio, non sempre dentro, la torre cittadina, il Belfort, a volte un castelletto come quello dei conti di Fiandra qui, bello, magari un museo mediopiccolo e poi mica molto altro. Prima di mezzogiorno io ho fatto. Il senso, però, è girovagare e respirarne l’atmosfera, camminare lungo i canali, guardare le case e le piazze, spesso bellissime, godersi il sole e l’aria fresca, sedersi in piazza, leggere – o scrivere – da qualche parte. D’altronde è pieno di parchi, panchine, brasserie mica per caso, e sempre non per caso, hanno centonovanta tipi di birre diverse. Io arrivo al massimo alla semplice pils bionda da muratore, lo so che li deludo. Tra le cose da vedere a Gand, però, c’è il polittico dell’adorazione dell’agnello mistico dei fratelli Jan e Hubert van Eyck, uno dei vertici della pittura fiamminga, complessa e monumentale rappresentazione in dieci pannelli apribili. Dürer, che non era esattamente l’ultimo dei critici, parlò dell’opera come «immensamente preziosa e stupendamente bella». Lo è, tant’è che un Rubens di quattro metri è finito in un disbrigo della cattedrale, con rispetto. È interessante la sua storia recente. Nel 1940 il Belgio raggiunse un accordo per inviare il polittico in Vaticano, posto ritenuto più sicuro, ma la sottoscrizione del patto tra Italia e Germania lo impedì mentre l’opera era in viaggio. Rimase sui Pirenei per quasi due anni, quando Hitler lo fece requisire per il proprio futuro museo a Linz e la Francia di Vichy non fece una piega. Poi se ne persero le tracce fino al 1945, quando fu ritrovato in una miniera di sale in Austria dai cosiddetti monuments men. Il film di George Clooney è proprio sulla vicenda del polittico dei van Eyck, e tra i protagonisti ha anche la Madonna di Michelangelo di ieri a Bruges. Alla cerimonia di restituzione, inutile dirlo, non furono invitati i franzosi, collaborazionisti.

Il giochino di parole preferito in città è Gent-lemen, ma immagino suoni come Ghentlemen, vabbè. Non sono tutti Brassens. Ora, tre cose rimaste in sospeso. Una, le mascherine. Niente, niente di niente. Spesso ero l’unico a indossarla e fa una certa impressione, come se fossi appestato o ipertimoroso io. La questione covid, a parte qualche testcentrum qua e là, non si percepisce per nulla. Oddio, un po’ cone da noi, in realtà, ma qui nemmeno sui mezzi pubblici o sui treni o nei negozi, nulla. Direi che fa parte di quegli atteggiamenti tipici dei paesi del nord, senza troppe mezze misure: o è vietato (o prescritto) o non lo è. Punto. Adesso le mascherine non sono obbligatorie, quindi niente, quando lo sono (saranno?) tutti si comportano in modo molto ligio. Seconda, la pittura nei Paesi Bassi. Niente paura, è solo un’informazione, non un compendio inesperto di storia dell’arte. Nel Cinquecento la gilda di San Luca, cioè la corporazione dei pittori nei Paesi Bassi, aveva centomila iscritti. Cento-mila proprio, non un numero per dire tanto. Nemmeno nella Roma della prima metà del Cinquecento o in Italia vi fu mai un numero del genere, né in valori assoluti tanto meno in proporzione, in nessun altro paese europeo, compresa la Francia degli impressionisti. Certo, dei centomila la maggior parte dipingeva quaglie e fagiani morti sui tavoli ma se il principio è primum vivere deinde philosophari, la ricchezza diffusa in quel periodo nei Paesi Bassi era tale da generare un’offerta, ma soprattutto una domanda pittorica mostruosa. E dal gran numero, tra i mille e mille paesaggini ameni, emersero – ne dico alcuni a memoria seduto qui sul binario – giganti come Rembrandt, Bosch, van Eyck, Gherardo delle notti e i caravaggisti di Utrecht, Rubens, Jordaens, Hals, Bruegel uno e due, Vermeer, Luca da Leida eccetera. Ecco, per rendere l’idea del fervore del periodo. Terza cosa, Leopoldo II del Belgio, l’avevo promesso. Ennesimo Coburgo-Gotha sui troni d’Europa, fu ossessionato dalla questione di dotare il Belgio di una colonia e dopo aver provato invano ad acquistare le Filippine dalla Spagna, assunse l’esploratore Stanley che con scopi fintamente scientifici occupò una zona in Africa grande settantasei volte il Belgio e fu così fondato, potere delle parole menzognere, lo Stato libero del Congo nel 1885. In vent’anni lo sfruttamento del paese da parte di Leopoldo II fu tale da assumere le caratteristiche del genocidio, si stima morirono tra i tre e i dieci milioni di persone, oltre a ogni tipo di sopraffazione. Ora, oltre a tutto, la cosa raccapricciante è che lo Stato libero del Congo fu per vent’anni giuridicamente proprietà privata del re belga, sua personale e non sottoposta alle decisioni del governo. Fu il parlamento belga nel 1908, dopo anni di pressioni, a costringere il re a cedere allo Stato la proprietà e il governo di quello che diventò il Congo belga. Solo nel 2020 il re del Belgio si è scusato ufficialmente e ha riconosciuto i crimini nel territorio africano e solo ora si parla della restituzione di oltre trentamila manufatti artistici al paese d’origine, non è raro che le statue di Leopoldo II, ancora numerose, vengano imbrattate o che, specie dopo la morte di George Floyd, abbattute dal furore popolare, come a Mons, Ekeren, Bruxelles, Auderghem, Ixelles e Arlon. Il kaiser Guglielmo definì Leopoldo come un “uomo completamente cattivo”, il che ripropone in pieno il dibattito sia sul colonialismo sia sulla sua rappresentazione nelle nostre odierne piazze e sull’opportunità di mantenere o meno simboli di questo genere. La questione, sbrigativamente liquidata come “cancel culture“, è invece ben più complessa e il dibattito nei paesi anglosassoni, più che altro Stati Uniti, procede in modo piuttosto approfondito. A differenza che da noi, in Belgio e sostanzialmente in tutta Europa. Ovvero i maggiori responsabili del colonialismo. Già.

Ora me ne sto tornando nei Paesi Bassi, a Eindhoven, come avevo detto. Perché a parte il PSV, l’unica altra squadra di calcio olandese oltre all’Ajax, la vera gloria locale di Eindhoven è la Philips. E io voglio vedere il loro museo. Perché si sono inventati, in un secolo, un sacco di cose, dal cd alla musicassetta alla DCC per chi se la ricorda, ai raggi X e addirittura alle macchine portatili per le radiografie, oltre ovviamente alle lampadine. Io avevo una fantastica radiosveglia con la cassetta della Philips, che mi permetteva di svegliarmi sentendo ciò che più mi aggradava, per parecchio tempo della mia adolescenza il doppio assolo di chitarra di Walsh e Felder in Hotel California di Eagles live. E nessun altro la produceva con la cassetta. E comunque anche il PSV nacque da un’iniziativa dei lavoratori della Philips, tutto torna lì. A questo punto io chiudo, saluto e ringrazio chi abbia voluto seguirmi e, visto cosa succede il 25, ci rivediamo in giro molto molto presto. Per la normale amministrazione, sono sempre qui.

Dalle tre di stanotte è, graziaddio, autunno. È avvenuto il solminzio, i ruotanti hanno ruotato, gli azimutali si sono orientati, le processioni hanno avuto effetto, ci siamo.

Buon autunno, quindi. Ma non a tutti, a chi domenica vota male, niente augurio. Agli altri sì, ancor di più, che sarà difficilotta.