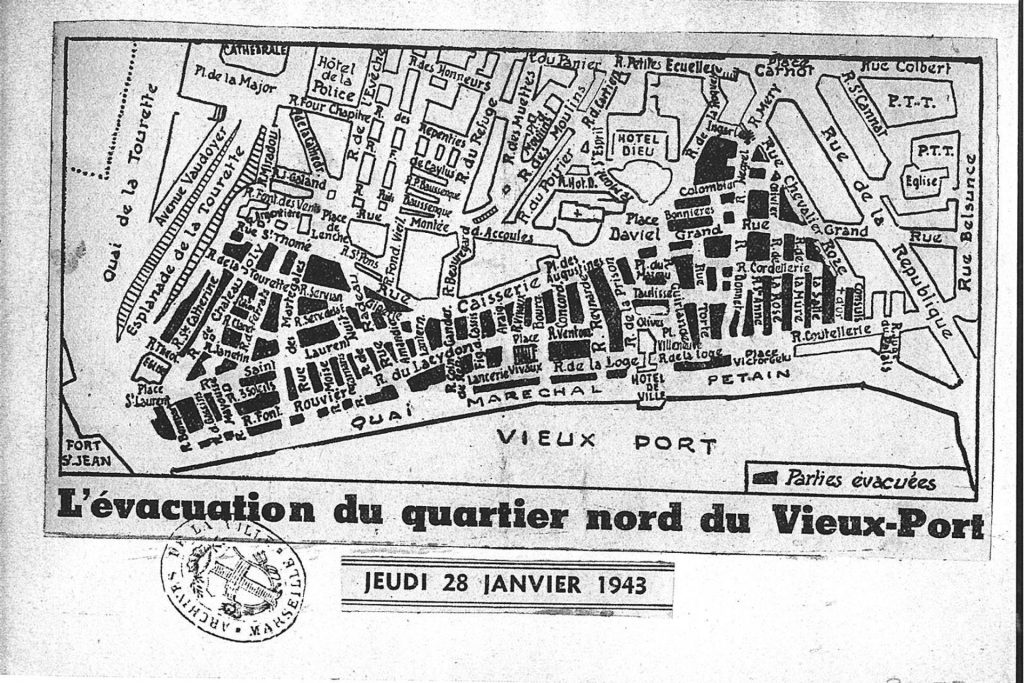

Carrugi, vicolini, passaggi sui tetti, stanze contigue, spazi angusti, tutte le grosse città di mare e portuali hanno quartieri così. Il Cairo, Istanbul, Genova, Palermo, Tunisi e così via. Anche Marsiglia, ovviamente. Ed è in questi quartieri, ovviamente, che da sempre si annidano – a seconda del punto di vista di chi guarda – le peggiori o le migliori figure della società: prostitute, tagliagole, malaffaristi, evasi ma, anche, resistenti, oppositori, carbonari, congiurati. Un porto come quello di Marsiglia, che ha più di duemila anni, offrì soprattutto durante l’ultima guerra riparo agli oppositori al formale governo della collaborazionista Vichy e alla sostanziale occupazione nazista. A fronte di una situazione, dal loro punto di vista, ingestibile e con l’appoggio del Governo di Vichy, Himmler diede l’ordine di rastrellare tutti gli abitanti del quartiere Saint-Jean e di deportarli. Ventimila persone.

Per la maggior parte immigrati italiani antifascisti, tra l’altro, il quartiere era chiamato la «piccola Napoli». Ma non bastò. L’ordine di Himmler fu, oltre a tutto, di radere al suolo l’intero quartiere, le parti qui sopra in nero. Ora: anche dopo l’attentato di via Rasella a Roma, Hitler diede ordine di distruggere il quartiere ma Kesselring – che pure era un depravato senza coscienza – aspettò consapevolmente del tempo ben sapendo che dopo poco il führer se ne sarebbe dimenticato, evidentemente considerando la cosa eccessiva persino per i nazisti. A Marsiglia no, l’avevano fatto per davvero. Nella notte del 24 gennaio 1943, Saint-Jean fu svuotato dei suoi abitanti e poi demolito con la dinamite.

Le foto sono terribili, la parte nord del porto vecchio non esisteva più, pulita come una piazza d’armi, svuotata, cancellata. Con quell’accidenti di spietata precisione tedesca, fu asportato tutto, risparmiando solamente l’Hôtel de Ville e i piccoli magazzini sulle rive, si vedono nelle foto qui sotto, le più impressionanti. E sono gli edifici che ancora oggi spiccano in una selva di condomini degli anni Sessanta, incongrui per posizione a non sapere questa storia.

A sentire quanto racconta Fabio Lucchini nel suo bel documentario, nemmeno la gran parte dei marsigliesi conosce questa storia, se non quelli che per ragioni familiari vi furono coinvolti. Data la sostanziale complicità politica del Governo di Vichy, sulla vicenda calò il silenzio anche dopo la guerra – e se noi abbiamo fatto poco i conti col fascismo, loro con Vichy anche meno -, fu dato il via a una colossale impresa immobiliare per sfruttare gli appetitosi vuoti sul porto e la cosa finì lì, tanto che i discendenti dei deportati stanno lottando in questi anni perché i fatti siano riconosciuti come crimine di guerra nazista. Che pare paradossale a dirlo ma così, ancora, non è.

Ecco com’era prima della distruzione e com’è oggi, nelle mie fotografie. Si vede l’Hôtel de Ville, prima incastonato tra le vecchie case, poi assediato dai condomini.

Se le storie delle distruzioni naziste dei ghetti europei, penso a Varsavia, a Łódź e così via, sono note, non avevo mai sentito parlare della vicenda di Marsiglia fino a poche settimane fa. Come praticamente tutti, direi. Eppure è una vicenda che non ha uguali e dovrebbe essere emblematica della ferocia nazista nell’occupazione del continente e delle proporzioni dell’abominio. Ma così è e, come dicevo, i nipoti dei deportati oggi stanno facendo una certa fatica a veder riconosciuti i fatti, nonostante le conseguenze concrete siano lì da vedere tutti i giorni, passandoci davanti.

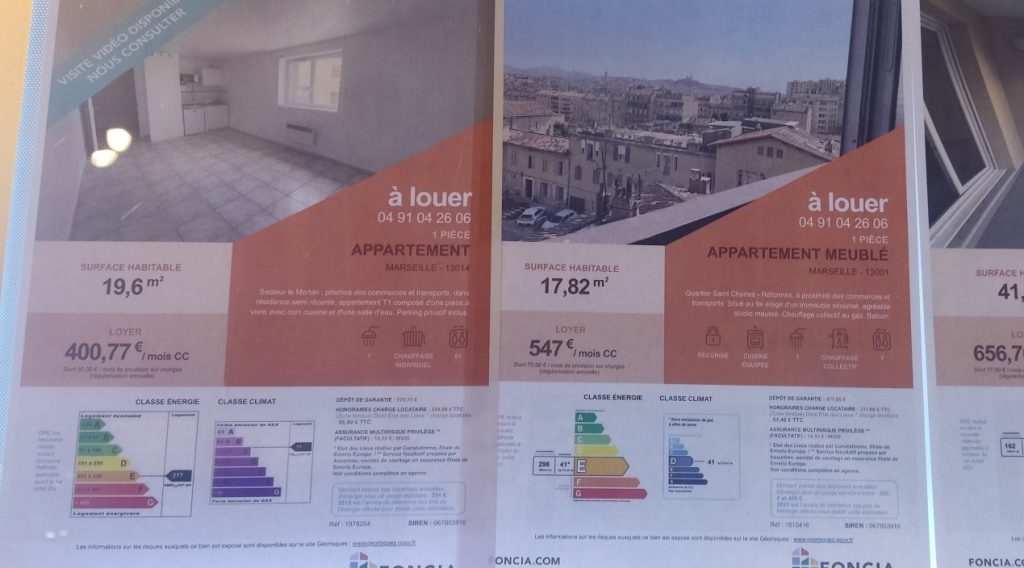

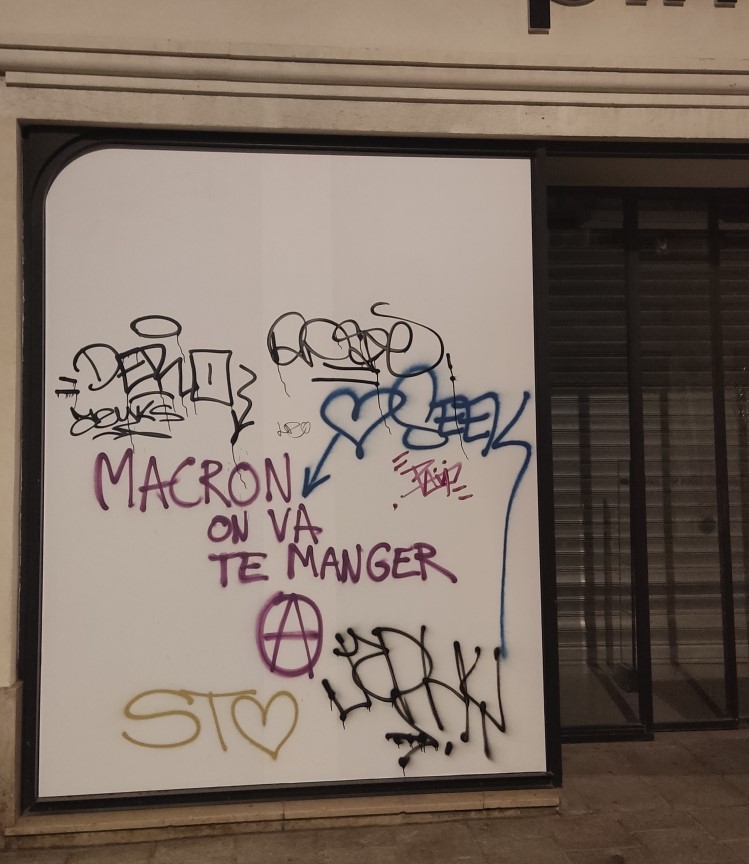

Il quartiere sopra Saint-Jean, le Panier, è stato risparmiato ed è una zona bellissima, sul culmine di una collina, ha strade strette e case familiari, qualche rara piazza e molti piccoli slarghi dove tre tavolini alla volta invitano a sedersi e bere una cosa. Ah, questi selvaggi di franzosi non conoscono il cibo durante un aperitivo, bisogna chiedere pietosi, sopportare uno sguardo di riprovazione per avere un piattino con su una decina di olive nere e fin. Trincano a secco e via, verso nuove avventure. Comunque, dicevo, il quartiere è molto pitorèsco, doveva esserlo persino di più, visto che ora la gentrificazione avanza ovunque ed essendo in centrissimo vista porto i costi sono elevati, probabilmente un milione di euro al metro quadro per appartamenti da cinque, le gallerie d’arte imperano e le mamme con bambinaie al seguito sono sempre più frequenti. Averne, comunque, di zone così.

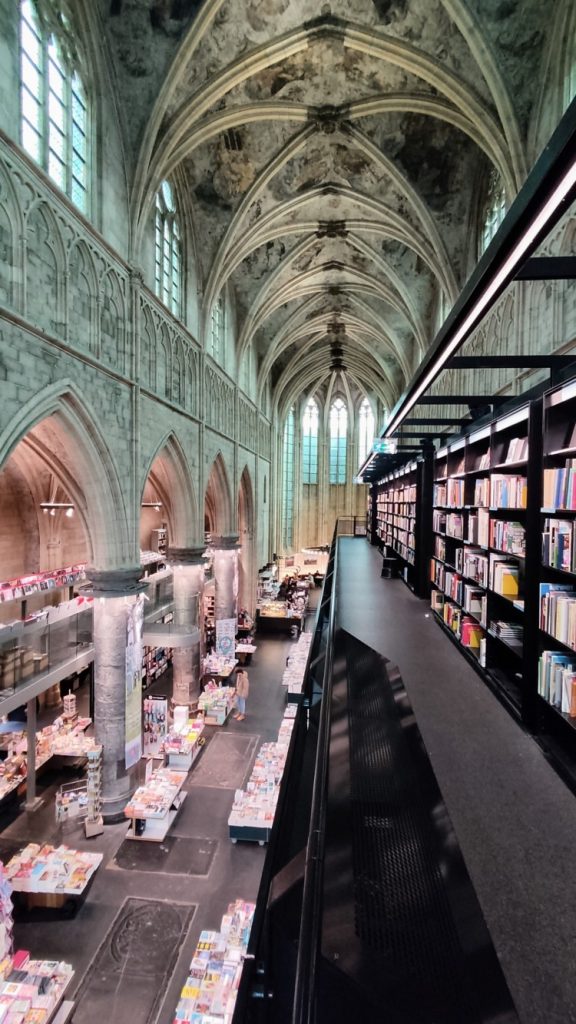

Scendendo da le Panier verso il porto commerciale, al di là del forte dove ci sono traghetti per la Corsica ogni quarto d’ora, enormi, c’è il notevole MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Oltre al contenitore di Ricciotti, architetto francoalgerino italiano per scelta, decisamente riuscito, anche il contenuto è davvero interessante, trattandosi di un museo che si occupa di mediterraneo per via trasversale, cioè giustamente considerandolo una zona unica con storie intrecciate fin dalle origini, cosa che effettivamente è.

Per cui, Alessandria, Gibilterra, Algeri, Palermo, Barcellona, Atene, Beirut, Malta e così via sono raccontate insieme, comparate e confrontate per somiglianze, che sono molto maggiori, e differenze, meno rilevanti, il cibo, le merci, le tecniche di navigazione e costruzione, i monumenti, le forme di governo, la cultura, i viaggiatori, sia in epoca storica che contemporanea, ogni pretesto è buono per un racconto interessante. Per dirne una contemporanea, per esempio, Marsiglia è l’hub mondiale da cui si dipartono molti dei cavi subacquei per la trasmissione dei dati la cui latenza a oggi è di circa 74 millisecondi sul globo, e le connessioni seguono le rotte commerciali, sia di un tempo che moderne. Confrontare le mappe ha un che di inebriante.

Ovvio che ne sia colpito, è il mio modo di viaggiare per cui mi trovo in ambiente confortevole, capisco quel che mi viene detto intimamente e ne ricevo spunti nuovi, produttivi. Non saprei dire se il museo in sé possa costituire un motivo sufficiente per venire a Marsiglia, di certo però è d’obbligo se vi si viene, questo senza dubbio. Le mostre temporanee del museo, e questo è eccezionale, sono spunto per convegni e dibattiti sui temi proposti nelle sale dell’edificio accanto, l’attualità e il passato diventano riflessione costante. E poi dall’interno del museo, attraverso la rete della copertura del parallelepipedo, si vede lì davanti proprio quel Mediterraneo oggetto del museo, il che dà ulteriore significato e, devo dire, un gran piacere.