“Linnet Ridgeway!”

“Eccola! E’ lei!” disse il signor Burnaby, proprietario del Tre Corone. Intanto allungava una gomitata al suo amico.

I due uomini rimasero a guardare con tondi occhi e bocche semiaperte. Una imponente Rolls Royce rossa si era fermata in quel momento di fronte all’ufficio postale. Ne scese una ragazza: era senza cappello e indossava un abito che sembrava (ma sembrava soltanto) molto semplice. Una ragazza con i capelli biondi e le fattezze regolari, energiche; una ragazza come se ne vedono poche a Malton-under-Wode.

A passo svelto e deciso, entrò nell’ufficio postale.

È notte, ci sono dieci gradi e l’aria è fresca, la barca a vela dondola sul fiume di cui non si distingue la larghezza per l’assenza di luci, il cielo una coperta di stelle, respiro profondamente e aspetto che il nero diventi più visibile. Sono volutamente poco coperto, per sentire meglio. La barca è piccola, l’ho scelta per quello e non ha nemmeno il motore, se non soffia si aspetta, le altre persone sono per buona parte inglesi. Gli ingredienti ci sono tutti, la barca, gli inglesi, il grande fiume, immagino ci sia anche un investigatore ancora celato, ed eccoci qua.

Esatto, il Nilo. Mi emoziono a pensare quanta Storia, quella con la esse maiuscola, sia passata sopra e attorno questo fiume, la Storia fatta di vite infinite, di successioni e ripetizioni, di molecole che si ricombinano in ogni epoca inseguendo sempre un po’ le stesse cose, aspirare a qualcosa di più della fatica e della sofferenza. Certo, quanti Tutmosis, quante Nefertiti, quanti Antonii o Cesari avranno inseguito sogni di potere e d’amore sul fiume, quanti Belzoni un sogno di conoscenza e ricchezza, quanti generali avranno condotto campagne militari risalendo o scendendo il fiume, impossibile dirlo. Ma quella è la storia, i picchi e le tappe che ci servono per raccontarla, ma la Storia sono il fiume, il fango, il deserto, le moltitudini di milioni, i sandali di cinquemila anni fa che ancora si possono vedere intatti al museo di Torino, identici ai nostri. Questa è la Storia. Siamo noi, diceva uno. Anzi: Noi, stesso principio collettivo.

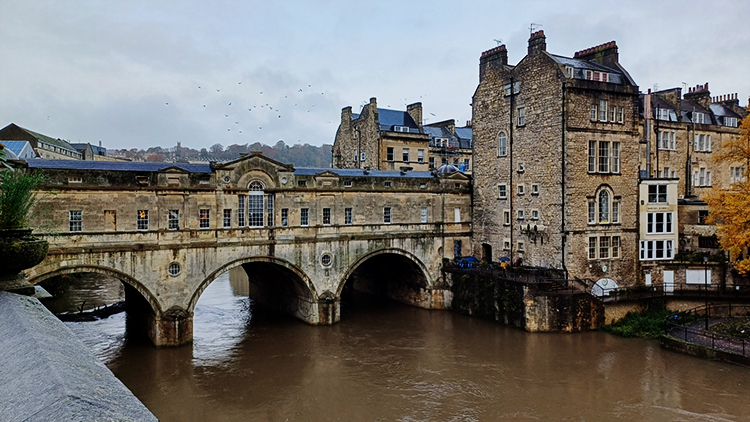

È andata che in un pub di Bath a novembre una donna mi raccontò che organizzava risalite e discese non troppo ardite del Nilo in barca a vela e io, che non ero proprio sicuro di aver colto ogni dettaglio tra lingua e birre, e poi comunque non m’importa, dissi vengoanchio e lei non disse notuno. Certo, Al Sisi, maledizione, questo mi dà fastidio, sarà mica che porto poi soldi e risorse alla dittatura, no? Già. Però ho il ricordo preciso di mia madre che vent’anni fa al ritorno dall’Egitto mi disse di mettere in conto un giro, considerandolo importante, poi ci furono le bombe, la speranza delle primavere poi frustrate, la dittatura. Insomma, ecccomi, con le solite contraddizioni, qualche dilemma, il me stesso migliore, quello dei viaggi e dei minidiari, con dentro il me stesso appesantito dai fardelli, dalle difficoltà che ciascuno di noi ha, dai lavori inconclusi. Sto leggendo Ginzburg, sempre dritta al punto senza una parola di troppo o di meno, che scrive proprio ora come mi parlasse: “Alcuni vanno a fare dei viaggi. Nell’ansia di veder paesi nuovi, gente diversa, c’è la speranza di lasciare dietro a sé i propri torbidi fantasmi; c’è la segreta speranza di scoprire in qualche punto della terra la persona che potrà parlare con noi”. Se non altro, in ciò che posso decidere lo faccio a modo mio.

L’aereo oggi ha sorvolato la Grecia, le colline e le montagne innevate che vanno dritte in mare dietro Atene, si vedeva, e due ore dopo era il delta con Alessandria, il Cairo e un sacco di città che ancora non conosco. Impressionante pensarci, Erodoto ci mise anni, una vita, a fare lo stesso viaggio con tutta l’attenzione e la profondità che io non conosco oggi, volando sparato nella pirlosfera. Certo, poi lui incontrava anche le popolazioni tutto-piede che mangiavano solo pinoli, tanto chi poi lo sapeva? Che meraviglia.

Bene, ora ci sono. Me la rido ancora per l’unica, ripetitiva, costante raccomandazione preoccupata che ho ricevuto dalle persone care: il cagotto. Si vedeva la sincera partecipazione di tutti, parlandone per esperienza diretta o secondaria. Grazie, apprezzo la premura, ho resistito agli altopiani anatolici, ai traghetti greci, ai mercati cantonesi, alle bancarelle thailandesi, ai tavolacci marocchini, lo farò anche stavolta. Dovrò piuttosto stare attento al mio veleno, il pollo, così diffuso e mascherato nei paesi arabi. Che se lo mangio mi tramuto nella saponificatrice di Correggio.

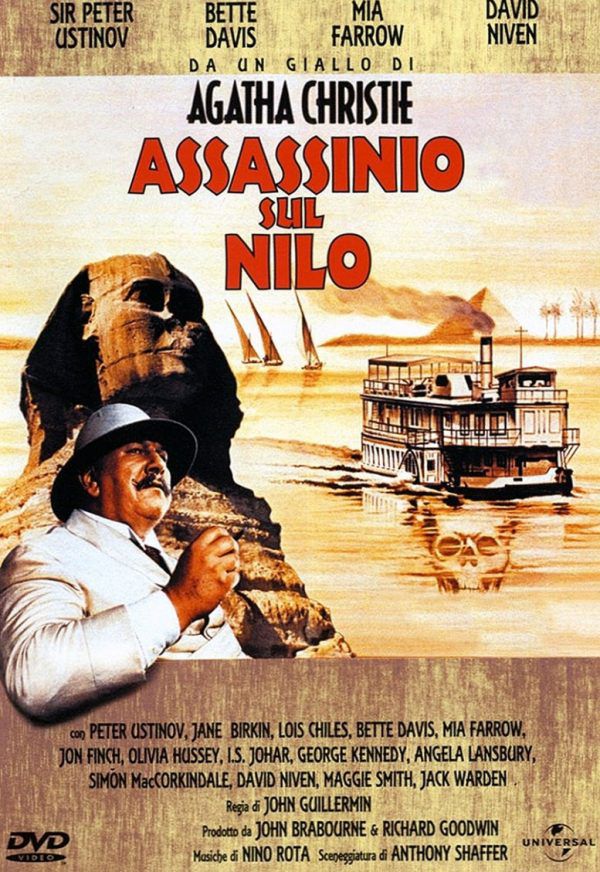

La letteratura ci dice quindi che in questo tipo di belle idee, barche sul Nilo con inglesi, uno tra tutti poi ci resta secco. Sta’ a vedere che stavolta è l’italiano, che cavolo. Vabbè, se accade tra un po’ comprate il libro, così saprete chi è stato e lo farete impiccare.

uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | appendice |