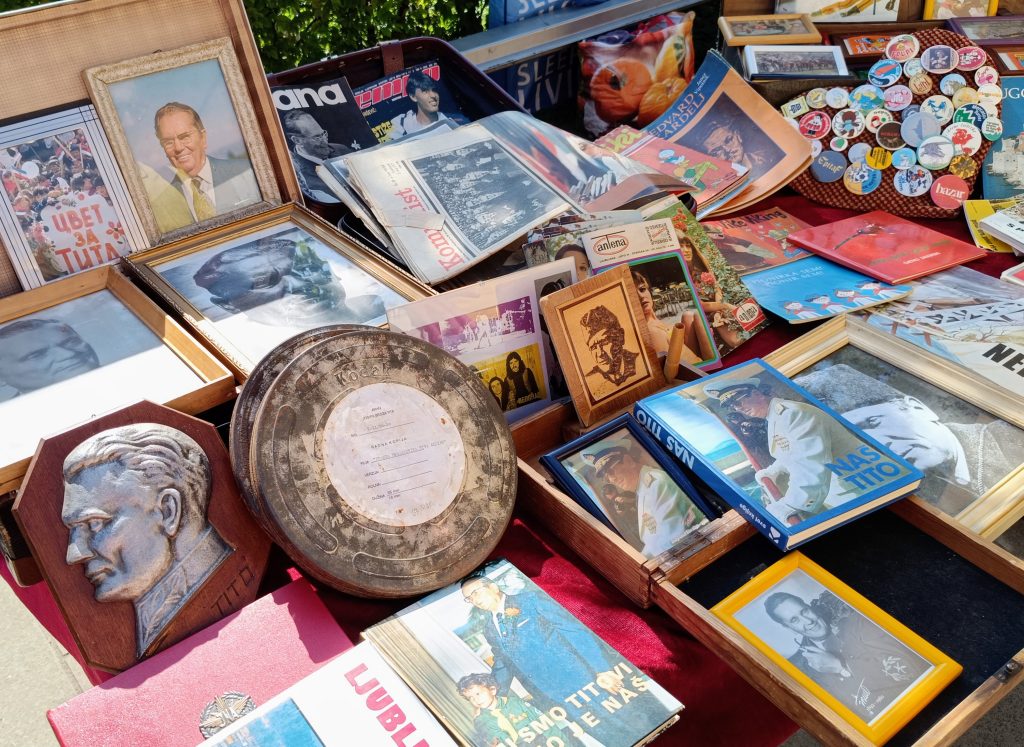

Non che a Lubiana manchino sobri esempi di leggerezza ed esuberanza jugoslava, tutt’altro, ma si stemperano, specie nel centro, con altri stili e forme e il puppurrì a me non dispiace affatto. Certo, a me piace pure la dance jugoslava anni ottanta, non faccio gran testo, e anche l’estetica dell’est, dalla cecoslovacchia alla mongolia, la trovo accattivante.

Ostalgie, ho l’ostalgie, lo sapevo già. Comunque: le città che preferisco in assoluto sono quelle che non hanno nulla di particolare in sé – cappella degli Scrovegni, per capirci – ma che, prese nel complesso, risultano oltremodo gradevoli e affascinanti. Su tutte, Riga, Amburgo, poi Kaunas, Nancy, Metz, Poznań, Toruń, Siviglia, Treviso, Catania eccetera, comparatistica urbana, si libera mica una cattedra? Tra esse, sicuramente Lubiana e dove sto andando, se non piglio una cantonata: Maribor.

Maribor, Marburg, Maribor, Marburg, ovvero: città storicamente a prevalenza tedesca su quella slovena o slava, ogni volta che una parte predominava erano guai. Per restare al recente, con l’occupazione nazista gli sloveni furono allontanati o fatti fuori, appena dopo la fine della guerra la popolazione tedesca si ridusse a uno zero virgola. Ma la storia va ben più indietro nei secoli, passando per la Marburger Blutsonntag, la domenica di sangue, non l’ultima. Da come chiami la città si capisce da che parte stai. Io Maribor, è in Slovenia, giusto così. Nella Stiria slovena conviene arrivarci in treno da Lubiana, quello lento perché costeggia la Sava e la Savinja per una decina di fermate impronunciabili e attraversa alcune tra le valli più belle del paese, la strada come spesso accade non è così suggestiva, tende al dritto. La zona è proprio quella funestata dalle alluvioni delle scorse settimane, sono arrivati aiuti da ogni parte di Europa, Friuli Venezia Giulia da noi per ovvio principio di vicina fratellanza, e persino dall’Ucraina, sempre più rivolta all’Europa. Infatti, a Litija tocca trasbordare su un pullman perché la linea è interrotta e poi ripigliare il treno più avanti. Non è che si capisca granché, ci sono parecchi pullman e quando rivolgo a un autista un interrogativo Maribor? la risposta è un grumo di consonanti che finisce con una cosa tipo drumolavie, ma l’atteggiamento fatalista slavo dice più chiaramente: magari sbagli autobus e semmai muori, che vuoi che sia? Hai ragione, amico, andiamo. La Sava è impetuosetta e verdona, qualche giorno fa doveva essere parecchio più alta, a guardare le piante e il fango. Tutti i ponti sono chiusi, i piloni trattengono i tronchi, in alcuni punti, dove la valle si stringe, la strada ha ceduto, nei paesi stanno togliendo i sacchi dalle rive solo ora. A Trbovlje, che non è un paese ma un grosso cementificio stretto in una gola, risaliamo sul treno, che fa i primi chilometri a tre all’ora, giustamente, e alla fine ci metterà due ore in più.

Il paesaggio è molto bello, sullo sfondo alcune montagnone che richiamano le Dolomiti, attorno colline ricoperte di foreste e in mezzo fiumi e fiumelli e pratoni o declivi più alpini, verrebbe da camminarci per settimane. Gli appassionati di sci e di coppa del mondo Maribor la conoscono eccome. Oh, son mica tutte rose e fiori, ho appena costeggiato una bella centralona con enormi cumuli di carbone tutti da bruciare ma sarà che vengo dalla pianura padana, a me l’aria di fuori sembra sempre più fresca e salubre. Ecco, se fedele alle mie funzioni di servizio dovessi consigliare i migliori posti in Europa per svaghi nella natura, direi: questo pezzetto di Slovenia, appunto, la valle dell’Elba tra Praga e Dresda, la Transilvania e il delta del Danubio, alcune valli del Trentino, la valle della Mosella tra Nancy e Treviri, inarrivabile. E nemmanco me pagano. Dalla confluenza con la Savinja la valle si apre, compaiono frutteti di mele e qualche punto turistico in più, un vero paradiso per camminatori e ciclisti, il treno accelera e ora è tutta discesa verso Maribor.

La parte inferiore del finestrino, quella sotto l’umidità con la linea netta e più limpida, è acqua. Deve aver davvero piovuto un po’ troppo. Io e il mio vicino di posto, zaino anche lui, ce la ridiamo per un po’ ogni volta che il treno frena o accelera. Sagace intrattenimento delle ferrovie slovene, metti pesciolino rosso. Per arrivare a Maribor bisogna attraversare la Drava, sulle cui rive sta, che è un fiumone che si mangia il Po per oltre cento chilometri, è uno dei maggiori affluenti del Danubio e divide due mondi: passo di là e ho fatto il salto, dal bacino geografico dell’Adriatico a quello, mi tengo forte, del mar Nero, altro che dado sui ruscellini. Bon, son di là, si va avanti e già son Carpazi, le pianure della Pannonia e lingue borbottanti che è un vero piacere.

uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove |