Mi preparo al salto del Reno, vado di là. Una volta, mondi profondamente diversi, forse ancora oggi per certe visioni generali, quasi del tutto identici se visti da vicino, son pochi chilometri, la cucina si assomiglia, le case pure. Non so i dialetti, le lingue no. Infatti, di là so a malapena dire di non gettare oggetti dai finestrini per cui si torna all’inglese e agli ordini un po’ tirati a caso al ristorante.

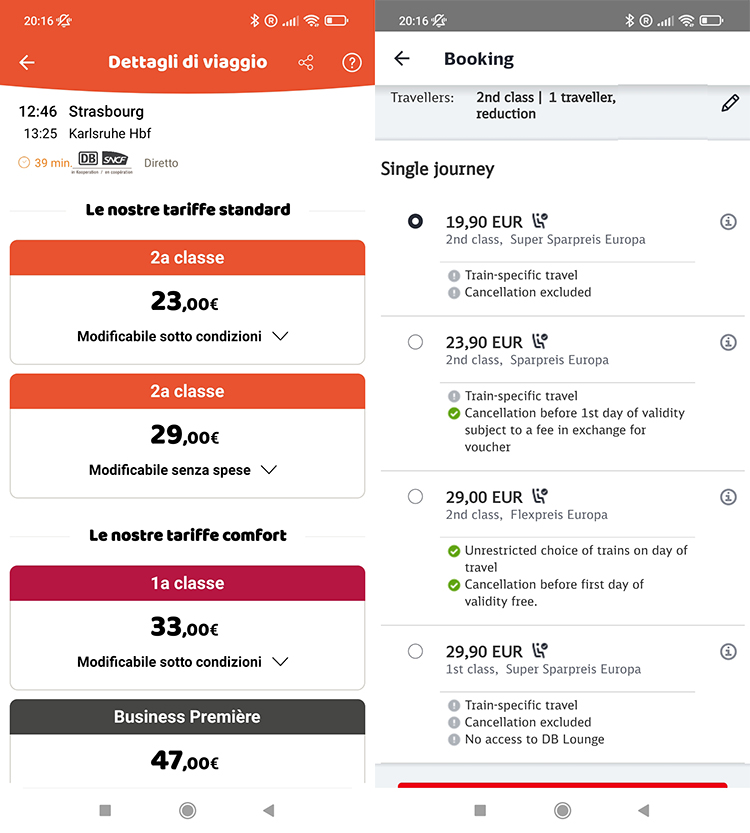

Ma son due paesi diversi, regole, abitudini diverse. In Francia, per esempio, se cammini sulla pista ciclabile ti evitano e al massimo sbuffano, in Germania sei a un pelo dalla fucilazione su pubblica piazza e ti vengono pure addosso. Anche le tariffe dello stesso treno sono diverse, per SNCF e DB. Politiche di viaggio diverse.

Sì sente che il confine, comunque, è vicino, compaiono con frequenza certi tizi (e tizie) grandi e grossi e con dei fucili automatici grossi così, che girano per le stazioni e sui treni che scavallano. Se son blu, son tedeschi, i francesi son camuffati. Non che facciano controlli o altro, si fan solo vedere. E non è un bel vedere, a parer mio.

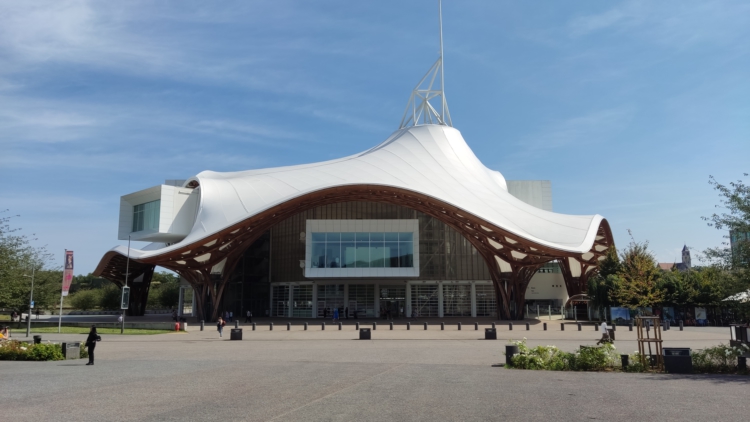

Faccio un ultimo giro per Strasburgo mentre mi preparo al salto, mi spiace andare via. La mia verifica personale della città è andata bene, in centro c’è anche un negozio che affitta travestimenti e vende scherzi, di più non potrei volere da una città. Faccio un giro in libreria, compro la cartina dell’Alsazia e della Lorena – lo so, ma ho anch’io la mia età e resto fermo a certi vizi – e dò un’occhiata ai libri, alla Librairie Kléber, come le altre volte. Per stare alle cose nostre, l’unica novità letteraria italiana, che non stia cioè negli scaffali della letteratura consacrata, è Elena Ferrante e la fascetta mi fa molto ridere.

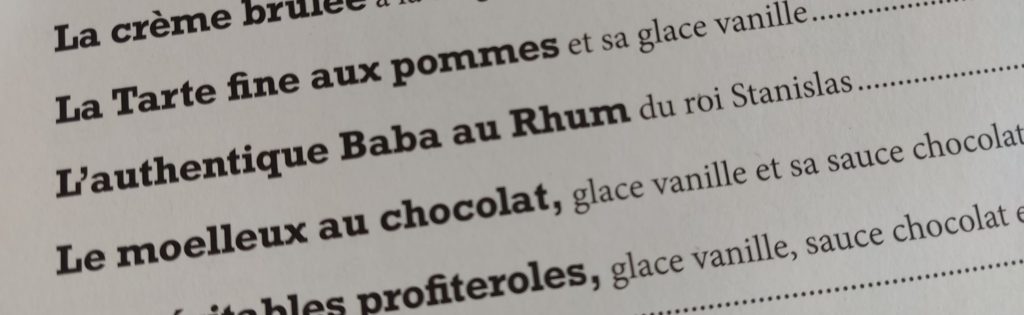

Niente Italia nell’attualità politica o nelle biografie (spiace, Meloni) o nella saggistica in vista, credo di non dire nulla di inaspettato o di offensivo se dico che siamo un paese abbastanza marginale. Te credo, se poi il nostro ministro degli esteri segue la crisi afghana dalla spiaggia e qui si interrogano su come portare via le persone da là. Ma tranquilli, siamo pur sempre importanti per il cibo, urrà, come si può apprezzare da questo volumone in bella vista appena entrati. A posto, allora.

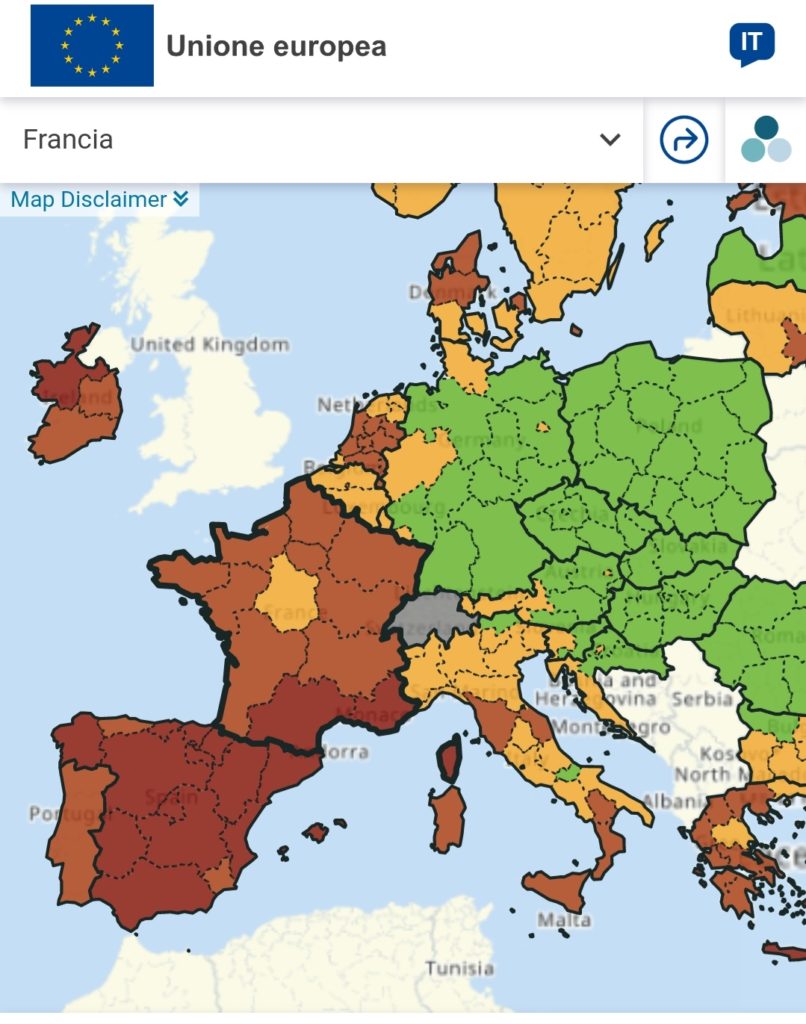

Passato il Reno, un controllore di DB affiancato da un militare armato fino ai denti controlla con attenzione i pass sanitari o i certificati e fotografa tutti i documenti, verificando anche qualcosa che non capisco. E sì che in Germania non hanno grossissimi problemi di contagi o, anzi, forse è proprio per quello che controllano con attenzione. Ovviamente c’è un problema con una donna nera con bambino, il biglietto ce l’ha, non capisco se il punto sia sanitario ma controllore e soldato paiono calmi e leali, lei non sembra spaventata ma in qualche maniera la fanno scendere. Il treno risale il fiumone e prende la linea che ho fatto tante volte, per Francoforte, Wiesbaden, Magonza, Mannheim, Heidelberg, Worms. Non sono però mai stato a Karlsruhe, lì in mezzo e, dunque, è lì che vado. Ma non è che ci vado perché manca all’album e basta, c’è una cosa che voglio vedere: la città in sé. Karlsruhe è una delle ultime città ideali costruite su un’idea e la forma della città è tutta da vedere.

Fino al 1715, la presenza umana in zona si era limitata a un paio di fornaci romane per la cottura dei mattoni e poco altro, mica per pigrizia ma perché qui si è in piena fossa renana, il che fa certamente sì che sia una delle zone più calde della Tedeschia ma anche che vi sia un’umidità d’estate che la stessa pro loco definisce ‘opprimente’. I certi chiamati Romanes non ci hanno pensato un attimo a evitare la zona, e anche l’homo heidelbergensis è andato più su. Nonostante ciò, nel 1715 Carlo III Guglielmo, margravio di Baden-Durlach, decise di costruire qui il suo palazzo e, di conseguenza, una città. Sognò un sole, raccontò, che irradiava raggi da ogni direzione e questo lo ispirò: fece costruire un palazzo con al centro una torre dalla quale si dipartono trentadue strade, a sud, e viali a nord nel bosco, per tutta la circonferenza del perimetro. Magari accludo incisione del 1721 che si capisce meglio.

Ma non si fraintenda tutta la faccenda del sole e dei raggi, non è tutto culto personale del margravio. Certo, è dal principe che certe illuminazioni provengono, ma Carlo III propugnò valori come la libertà personale, la libertà economica, l’uguaglianza davanti alla legge, la partecipazione politica che avrebbero caratterizzato epoche ancora da venire, si fece anche promotore di una costituzione avanzata che tutelava la libertà e la dignità dell’individuo. Mica poco. Certo, poi tutto qui era un po’ a sua misura, tutto si chiama Carl-qualcosa, d’accordo, c’è il Carl-lago davanti al Carl-bosco, e la Carl-piramide e appunto Karlsruhe. Mi ricorda quella vignetta di Quino in cui tutti gli abitanti della città hanno la faccia del fondatore, di cui si vede la statua.

Certo, una volta visto il Carlstello e le geometrie attorno non è che ci sia poi moltissimo da vedere, in fin dei conti tre secoli fa qui era davvero tutta campagna, signora mia, ma la città non è irrilevante di suo: sede di tutti i dipartimenti della giustizia federale tedesca, è un polo tecnologico importante, la prima email tedesca partì da qui, c’è persino il KIT (Karlsruher Institut für Technologie) ed è riconosciuto il ruolo della città nella spinta all’integrazione europea. Anacronisticamente, in centro tra la Carl-stazione e il Carlstello c’è un enorme Carl-zoo, come se ne facevano tanti una volta nei parchi dei monumenti cittadini. Mah, sembra una cosa così datata, è pur vero che è pieno pieno di bambini contenti ma insomma, dalla recinzione vedo un pezzo pieno di bambi e di giraffe e non è che metta tutta questa allegria.

Mi scrive l’albergo ma di solito non leggo nulla, tanto sono comunicazioni standard. Quando ci arrivo, è tutto spento, non c’è nessuno, nessuna luce, suono il campanello e niente. Vabbè, mica sono uno che si agita, valuto alcune opzioni tra cui leggere la loro comunicazione: a causa del Covid, blablabla, check-in automatico, blablabla. Mi accorgo di avere a fianco una specie di bancomat che mi guarda, seleziono una lingua non-tedesco e non-ubanji primordiale, ella desidera prima fare una scansione del mio documento, agevolo, e poi da sola collega il documento alla prenotazione, mi magnetizza una chiave e me la consegna, con ricevuta. Beh, grazie, macchina. Entro ed è deserto. Potrei, che so, dare via le camere gratis, farmi cinquanta caffè al bar, correre per le scale urlando, invitare degli amici, Carlo, Carlo e Carlo. Ma poi non faccio niente, se no sarei sempre il solito italiano. Ma son proprio solo nell’otello.

Poi vado a cena e tutto è come lo avevo lasciato: vai all’ora che vuoi, birra che non devi dire altro, piatto del birraio, insalata allato, siediti dove ti pare, trenta secondi netti e tutto è come deve.

Non lo so, amici, perché son stato lontano così tanto, sono un pazzo, amici, non lo farò mai più, mai più.