Gran raccolto per quanto riguarda le uscite di dischi in questi giorni di maggio: Albert Hammond jr., Tinariwen, Robyn Hitchcock, Alison Goldfrapp, Moby, Kesha, Sufjan Stevens, Graham Nash, Calibro 35, Rickie Lee Jones, Mark Knopfler, Goran Bregović, Gaz Coombes, Dropkick Murphys, Ana Popović, Samantha Fish, Dave Matthews Band. Per restare a quelli che interessano a me e attendendo i prossimi dieci giorni. Tra tutti, quello che mi incuriosisce di più è quello di Paul Simon, Seven Psalms. Concepito come un’opera unica, le sette canzoni che lo compongono sono in realtà unite in una traccia sola: Seven Psalms: The Lord / Love Is Like a Braid / My Professional Opinion / Your Forgiveness / Trail of Volcanoes / The Sacred Harp / Wait. Anche in streaming, cosa ardita. Non che però il titolo inviti troppo, vediamo.

Mese: Maggio 2023

Andy Rourke and me

Ricordo che una decina di anni fa una mia amica mi chiese se avessi un posto a casa per ospitare un amico inglese che passava una sera in città per un DJ set. Certo, dissi. Era Rourke. Poi non se ne fece nulla, andò a dormire da non so chi, il ricordo mi è venuto in mente oggi leggendo della sua scomparsa.

Sarebbe stato interessante, credo, o forse no, sarebbe stato normale. Di certo oggi ci penserei in modo diverso.

the other melodic genius in the Smiths

Ha scritto ieri Alexis Petridis sul Guardian a proposito di Andy Rourke: “Rourke era dotato come bassista tanto quanto Marr lo era come chitarrista. Ascoltate attentamente i dischi degli Smiths, le prove sono tutte lì. Rourke aveva sviluppato uno stile complesso ma fluido, come diceva lui, per ‘compensare per eccesso’ il fatto che la band avesse un solo chitarrista. Nel brano Heaven knows I’m miserable now del 1984 o in The headmaster ritual dell’anno successivo, il suo basso e la chitarra di Marr s’intrecciano con una destrezza sorprendente. Su This charming man Rourke lavora in tandem perfetto con uno dei riff di chitarra più famosi nella storia del rock alternativo, trascinando la canzone”.

Anche senza ascoltare attentamente. Accidenti.

nothing we can say it’s gonna change anything now

L’Emilia Romagna è alluvionata, il gran premio di Imola viene annullato, questioni di rispetto, logistica e soldi insieme, immagino, e Springsteen ha invece suonato regolarmente a Ferrara al Parco Urbano Bassani questa sera. Claudio Trotta di Barley Arts, l’organizzatore, e il sindaco hanno spiegato che non essendo in zona rossa e non essendovi problemi particolari e, come sempre, volendo tutelare i lavoratori coinvolti, il concerto non si sospende. C’è del vero in questo, come è vero che è cominciato con cinque ore di ritardo per permettere alla Commissione di vigilanza di svolgere i controlli del caso e come è vero che i cinquantamila partecipanti in qualche maniera Ferrara l’hanno pur dovuta raggiungere, sovraccaricando un sistema in difficoltà. E come è un mio pensiero che, forse, i novecento addetti per la sicurezza, fra cui duecento delle forze dell’ordine tra Polizia, Guardia di Finanza e vigili urbani, centocinquanta volontari della protezione civile e sessantadue operatori sanitari del 118, Ausl di Ferrara e Croce Rossa, avrebbero potuto essere destinati ad altre mansioni legate all’emergenza.

Sicuro, invece, che Springsteen sul palco non ha dedicato una parola, un pensiero, una canzone alla situazione di emergenza circostante. Colpisce, nel senso che da un cantautore che dell’attenzione alle difficoltà della vita ne ha fatto una misura del proprio lavoro è lecito aspettarsi qualcosa. Da un trapper attento alle proprie sopracciglia no, da lui sì. Dopo di che non è avvenuto, non era tenuto a farlo, non era obbligatorio, non l’ha fatto. Ciascuno scelga per sé se essere deluso o no.

In questo senso, l’immagine che mi viene in mente è quella di John Lennon e Yoko Ono durante il loro Bed-In del 1969, protesta non-violenta contro la guerra in Vietnam. Lodevole, grande eco, rimasero nel letto per due settimane, una ad Amsterdam e una a Montreal, per protestare contro la guerra e di promuovere la pace mondiale. Le lenzuola, però, ogni tanto andavano cambiate ed ecco la fotografia:

Esatto, la cameriera. È pur vero che erano in albergo, le lenzuola bisognava chiederle, che insomma eccetera, d’accordo. Però, anche in questo caso, qualcosa stona e colpisce. Ciò toglie qualcosa al senso e al messaggio della protesta? No, direi di no. Avrebbero dovuto cambiarsi le lenzuola da soli? No, non erano tenuti, non l’hanno fatto. Sarebbe stato meglio? Forse sì, chissà, di certo oltre a tutte le immagini del Bed-In, di grande impatto, resta anche questa, quella della cameriera. Una working class hero. Anche in questo caso, ciascuno scelga per sé se essere deluso o no e in che misura. Io un po’ sì, qui e là.

non dovevamo atterrare su questo maledetto pianeta, questo è sicuro

Ancora midjourney, per dire ancora, il musical di Alien.

L’ultima, quella qui sopra, in cui il coso canta mi fa abbastanza ridere.

La possibilità di generare immagini lasciando scorrere la propria immaginazione mi attira parecchio, dovessi fare io un’immagine così ci metterei molte ore e il risultato non sarebbe all’altezza. Anche lavorativamente, una svolta incredibile per chi fa il mio lavoro, il costo dell’abbonamento è bassino, ma un problema per i fotografi, per esempio. Uno degli altri problemi, invece, il più visibile, è che manca quasi niente che siano indistinguibili dalle immagini reali. E non servirà nemmeno più saper distinguere, bisognerà dubitare di tutto. Non tanto bene.

cose in cui non investire

Non so, un midjourney a caso, senza un significato particolare.

Che ne si pensa? Io fossi in qualcuno venderei le azioni di shutterstock e di qualsiasi repertorio di immagini, e in gran fretta. A occhio, settore in rapida estinzione.

(Ovviamente non è vero, venderanno immagini generate con AI, il problema sarà dei fotografi, credo).

una poesiola su D’Annunzio

Half a million dead wops

And he got a kick out of it

The son of a bitch.

Quasi un haiku, o un tweet, oggi, l’autore è Ernest Hemingway, il titolo è ‘D’Annunzio’, scritta nel 1920-21 a Chicago e la traduzione suona più o meno così:

Mezzo milione di mangiaspaghetti morti

E che gusto ci ha provato

Quel figlio di puttana.

Wops è slang dispregiativo per ‘italiani’ e il riferimento è, ovviamente, alla Prima guerra. In preda all’orgasmo dell’interventismo, D’Annunzio nelle “radiose giornate di maggio” si arruolò svolgendo poi solo ruoli propagandistici e poco più, poi si fece male durante un atterraggio, partecipò a qualche altro volo, combattimento e come sempre nella sua vita ne ricavò grande visibilità non sempre adeguata ai fatti. Scrisse anche sbrodolate del tipo: “è la gioia del guerriero che non somiglia ad alcun’altra e che poteva rimanermi ignota se la sorte non mi avesse gettato nella guerra dopo tanti anni di tristezza alla fine del mio vigore”, quel figlio di puttana.

minidiario scritto un po’ così di un breve giro per verificare se la semiotica strutturale delle origini è ancora praticata: sei, qualche domanda senza risposta, due sciocchezze sul perché del viaggio, per me

Come ogni bella storia di passione, ha da fini’. Sarà il caso che torni a casa, piccole maree nere di liquami si stanno preannunciando al mio orizzonte temporale, pagherò caro pagherò tutto. Ne è valsa la pena? Sempre. Faccio un salto in stazione prima per capire come funziona, che treni devo prendere, fare un biglietto, capire gli orari, in questi posti serve più tempo. Arrivo che dev’essere tardi e tutto è chiuso. In Lituania non ci sono le macchinette automatiche per i biglietti, così comode anche per calcolare gli itinerari e vedere le partenze, quindi ciccia. Ci sono degli A4 appesi in bacheca con gli orari e le percorrenze ma è chiaramente un po’ più complesso. Poi, mi scappa l’occhio e in un ufficetto c’è una signora con una divisa blu, immagino abbia a che vedere con i treni. Non parla inglese, non è molto frequente qui. A Vilnius ancora ancora, specie se persone più giovani e che lavorano a contatto con i turisti, ma scordarselo nelle stazioni e negli uffici pubblici, fuori nella Lituania più sparsa, poco o nulla. Basta che io dica la parola train con aria interrogativa che lei risponde immediata: No elektrificatzija. Io quello lo capisco e lei fa il gesto col dito che gira in tondo verso l’alto che significa tutto. Non che significa qualsiasi cosa, significa tutto. No elektrificatzija tutto. Niente treni, riesco poi a capire, per una settimana. Penso di non aver capito e invece è così: niente treni. No elektrificatzija. Ma perché gli avete fatto chiudere la centrale nucleare, maledetti di Bruxelles, perché?

No treni per una settimana, è il solito problema del socialismo: l’elettrificazione. Io questo lo sapevo dai tempi dei CCCP. Mi prefiguro rapidamente una vita futura qui, dai c’è di peggio, starò qui per sempre e farò il pescatore, no elektrificatzija, imparerò il lituano, mangerò barbabietole e sarò felice. Ma no, basta poco. C’è il pullman. D’accordo, bus sia, meno elektrificatzija più noija. Per Vilnius, quattro ore, gazolina. Risolto.

Ciao, Baltico. Ci vediamo presto. A Vilnius ho un po’ di tempo da passare, dopo tanta natura opto per un po’ de curtura e vado al museo d’arte nazionale lituano ed ecco la recenszija specialistica in linguaggio tecnico: tremendino, ritratti dopo incidenti stradali e frutte morte a iosa. Pare un po’ dismesso, in effetti. Opto allora per il palazzo dei duchi di Lituania, un vero pezzo di Rinascimento italiano in Lituania grazie a Bona Sforza, figlia di Gian Galeazzo, che nel 1518 sposò in seconde nozze Sigismondo I, diventando così regina consorte di Polonia e granduchessa di Lituania. Ecco, i quadri belli, diciamo, sono lì. Oddio, vero Rinascimento mica tanto: quando arrivarono i russi il palazzo lo rasero al suolo. Non che siano più cattivi, si fa proprio così: quando invadi un paese o ne abbatti i simboli o li occupi trasformandoli. Ecco, in questo caso hanno abbattuto. E i lituani, ottenuta l’indipendenza nel 1990, ne hanno fatto un motivo di orgoglio e l’hanno ricostruito.

Una cosa che mi colpisce ancora, nei paesi dell’orbita ex sovietica, sono le persone di una certa età che vendono cose su banchetti piuttosto improvvisati. Fuori dal mercato centrale, per esempio, un capannone primo novecento come ce ne sono ancora a Roma e Milano, perlopiù donne immagino provenienti da zone di campagna vendono pochi ortaggi, qualche ciuffetto di verdure, un cestinello di fragole. Per strada, invece, nella migliore tradizione, e qui sono soprattutto uomini, qualche oggetto usato, qualche spilla militare, binocoli, raccoglitori di monete. Oppure, nelle zone di passaggio, vecchine che vendono mano a mano piccoli mazzetti di fiori colti da poco e raccolti con un gambo annodato. Mi colpiscono, perché evidentemente sono persone che vivono di niente, con quei quattro cespi di erba cipollina faranno quadrare la giornata? Avranno una pensione? Oppure tutto sommato stando nei dintorni della città riescono a campare di piccola agricoltura e qui arrotondano come possono? Il tutto stride con un tenore di vita, almeno nelle città, del tutto europeo, i costi qui sono leggermente inferiori che in Italia ma non così tanto. A Riga, fuori dal mercato, dai mercati generali in realtà, perché sono cinque enormi capannoni con banchi e prodotti davvero lussuosi, c’è un vero e proprio mercato parallelo, immagino con le sue regole, che vende gli stessi prodotti a molto meno. Qui la situazione è meno ampia e strutturata ma non diversa. Di certo, mi colpisce vedere qualcuno che su un piccolo cartone vende, per esempio, tre patate e una verza.

Mentre scrivo queste ultime cose sono già al non sole del belpaese, seee, e già sono travolto dal rumore di fondo: l’Eurovision, la Meloni a trecentosessanta gradi, il gran premio di Imola annullato per l’alluvione in Emilia-Romagna e il concerto di Springsteen a Ferrara no, il nuovo logo del MIM, stracchini con merito, i tweet, le sciocchezze, le buffonate, le volgarità, le cose che non voglio fare con persone con cui non ho voglia di discutere. Insomma, quella che chiamiamo vita normale, quotidiana. E io a questo punto un po’ di domande me le faccio sempre. Lavoro, auto, bucato, spesa, gomme, revisione, visita, movimento, banca, pulizie, cose così, per restare a questo primo giorno. Bene, tutto bene, è quella vita normale che implica fare cose perché ne funzionino altre, per esempio dormire sotto un tetto, cenare con amici, sostenere il viaggio alla valle della morte. Soffro la ripetizione ma ce la faccio. A sera della vita normale è normale, appunto, essere stanchi: quante cose fatte, quante sbrigate. Ripetere per un po’ e si manifesta l’illusione di una vita piena. Tant’è che il tempo fugge, volano le settimane in un ricordo di vita abbastanza indistinta per cui, poi, servono le vacanze, in senso letterale: la vacanza, l’assenza dalla vita quotidiana. È imperativo distrarsi, rilassarsi, intrattenersi e non pensare, un tormentone estivo, magari. Per poi ricominciare. Di cosa, dunque, è piena, una vita così? Di riempitivi, perlopiù, ecco perché parlo di illusione. Storditi dalle cose, cerchiamo riposo ma, subito dopo, ricerchiamo l’affannarsi e l’affastellarsi delle commissioni, del lavoro, degli impegni. Per riempire tutto.

Ecco, io viaggio per creare il vuoto. Il mio vuoto, nel quale ho il tempo per guardare, pensare, ascoltare e scoprire. E non deve essere intrattenimento, il viaggio, altrimenti è la stessa cosa della vita quotidiana, è turismo, è quel concetto tremendo di ‘esperienza’, l’evento fintamente esclusivo. In viaggio, magari quando cammino su qualche duna al confine della Russia, talvolta penso. Non tanto eh, e non molto bene ma capita. Nel mio vuoto, devo essere capace di affrontare la mia vita: chi sono, cosa sono diventato, come vorrei migliorarmi. E poi anche le parti più difficili, i rimpianti per ciò che non ho avuto e per le scelte sbagliate che ho fatto, chi non sono più, le persone che mi mancano, il tempo che passa, come mi comporto con le persone cui voglio bene e con quelle che non reggo. È questo il senso del mio viaggio. Devo ricalibrare e ricentrare la mia attenzione e concentrazione, trovare un equilibrio con quel magone che la vita quotidiana soffoca e nasconde e che, invece, va affrontato. I primi giorni di viaggio, solitamente, sono i più complicati, quelli che richiedono più correttivi, un posto molto bello, una buona cena, un’intensa attività fisica, birrette varie, risate. Poi vado avanti. E, di solito, trovo la quadratura. Ovviamente, non solo di viaggio e pensamenti si può e deve vivere, per cui torno, cambio le gomme invernali, lavoro, mi faccio vedere da un medico, pago le tasse e poi, dopo poco se ho fortuna, riparto. Ciascun faccia per sé, quindi, consiglio solo attenzione, che distrarsi per una vita è un attimo. Alla prossima.

minidiario scritto un po’ così di un breve giro per verificare se la semiotica strutturale delle origini è ancora praticata: cinque, un giro dove volevo

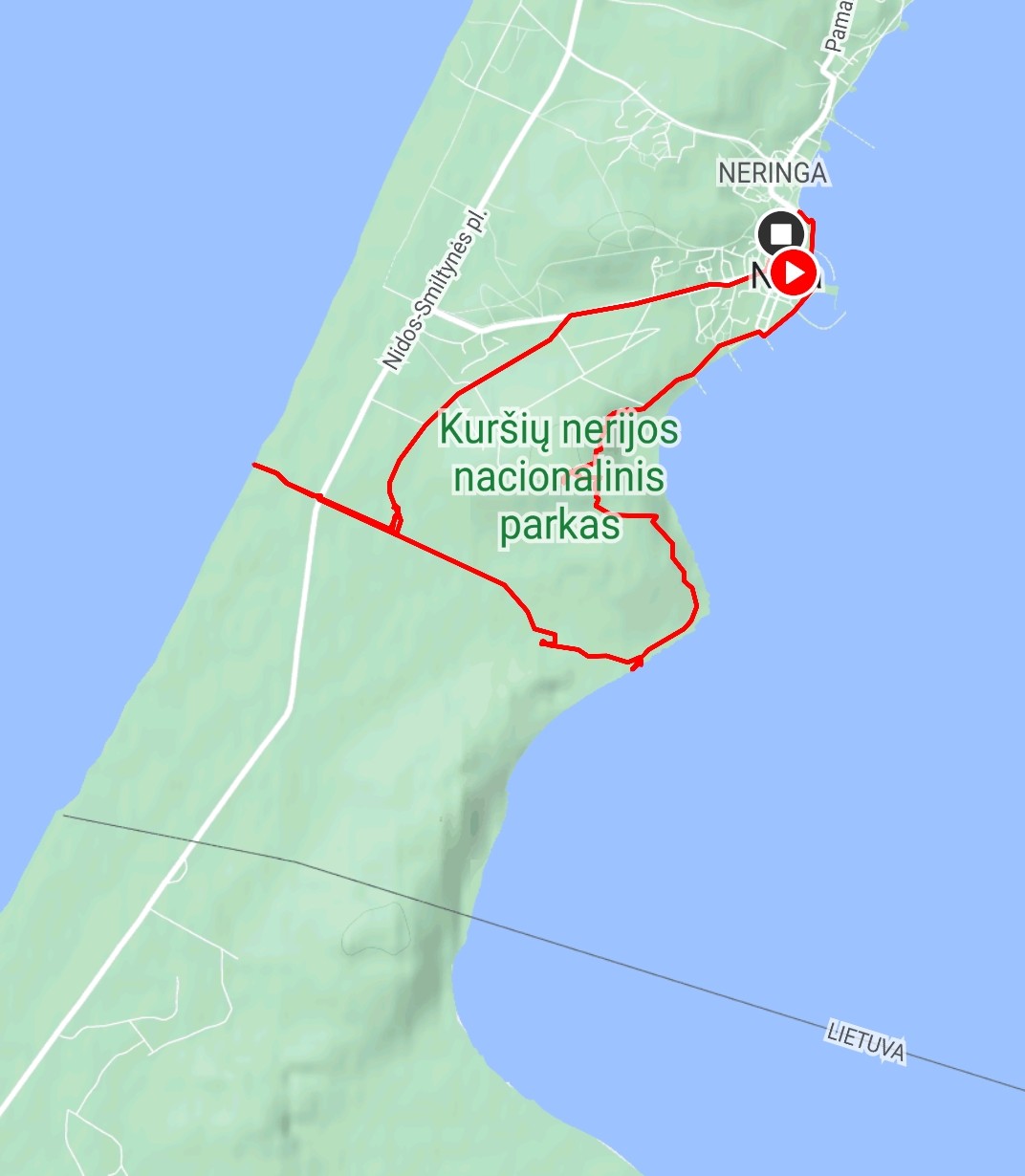

Attuo il piano. Vado per imbarcarmi e già non c’è il traghetto, ovviamente hanno ragione loro, è domenica e io non comprendo quello che gli asterischini e le stelline sugli orari dicono, quindi ho frainteso gli orari delle corse. Piano infallibile fin dall’inizio ma, fortuna mia, sono uno che si muove sempre in anticipo. Aspetto quello dopo, scavallo la laguna e sono prontamente sulla corrierina che mi deve portare all’inizio della mia missione verso la Russia, in fondo alla penisola di Neringa, a Nida.

Siamo in tre, la corriera si ferma nei piccoli paesi sulla penisola o fa fermate in luoghi interessanti dove, per esempio, c’è qualche duna particolarmente alta o passeggiate nelle pinete. In alcune piazzole vedo giovani fanciulle bionde con frigoriferi attaccati alla batteria dell’auto che tengono in fresco gelati e alcolici in attesa dei turisti della domenica. Una domenica come tante. Dopo la cinquantina di chilometri lituani della penisola, scendo e mi metto in cammino verso sud. Prima devo salire su un’enorme duna alta una sessantina di metri poi scendere leggermente per un lungo altipiano di sabbia e poi arrivare alla zona di confine, oltre la quale c’è la terra di nessuno, in cui non è possibile andare. Dovrebbero essere circa tre ore di cammino, sulla sabbia si cammina lentamente.

La lingua di terra in fondo è Russia. Procedo abbastanza speditamente ma fa un certo caldo e la sabbia riflette parecchio. Fortuna che io mi sono astutamente attrezzato: macchina fotografica, sì; telefono, sì; batterie di ricambio, sì; auricolari, si; acqua, no; cappello, no; cibo, no. Perfetto, procedo. Nella sabbia vedo impronte di zampe simili a quelle delle galline o delle cornacchie ma saranno certamente degli avvoltoi. Le sterpaglie tracciano dei segni perfettamente circolari roteando per il vento, sono bellissimi da vedere. Ignoro volutamente qualche piccola traccia serpeggiante, mi dico di non averle viste, e noto che a ogni passo saltano fuori dalla sabbia un sacco di cosini cui devo aver dato fastidio.

Non c’è in giro davvero nessuno. Rivedo certe vignette di Quino nella mia testa e mi immagino sdraiato nella sabbia con la mano in avanti che indica qualcosa e diventato scheletro con la macchina fotografica al collo. È proibito scalare le dune dal lato più ripido e la ragione è che, essendo modellate dal vento, potrebbero franare. Ma gli avvisi li danno mica perché tengano alla vita umana in particolare, men che meno alla mia, bensì perché possono facilmente franare tonnellate di sabbia e così favorire lo spostamento di intere aree delle dune in poco tempo verso direzioni incontrollate. D’accordo. Dopo circa un’ora e mezza arrivo a un avvallamento piuttosto lungo e privo di vegetazione, oltre il quale dovrei intravedere la terra di nessuno. C’è un cartello.

La zona si chiama Valle della morte. Ottimo. Mentre mi chiedo se sia perché fa caldo e c’è il deserto o perché i russi sparino, penso che ho proprio fatto bene a venire qui, giornata memorabile. Un po’ di epica nel quotidiano, ne ho spesso bisogno, e nel frattempo penso che di certo anche Kant sarà venuto a camminare qui, qualche volta. Il cielo è splendido, non c’è un alito di vento, il caldo aumenta, alla peggio devierò e mi lascerò andare a biroloni nel mare. Questa cosa del bere acqua è decisamente sopravvalutata, maledetti salutisti da palestra. Ed improvvisamente scendo una piccola duna e trovo un limite.

Questo lo capisco anch’io. Anche perché c’è la rete. Questa è la terra di nessuno, interdetta, lunga qualche chilometro, e poi c’è la frontiera vera e propria. Che in tempi normali era una frontiera, col visto certo, ma insomma una frontiera. Ora con la guerra in Ucraina fare stupidaggini è di certo molto più rischioso. Il mio telefono mi è di grande aiuto e la mappa mi dà una posizione precisa.

Perfetto. Berrei qualcosa ma meglio di no, che poi mi vien sete. Seguo ortogonalmente per un po’ la palizzata e arrivo in un posto interessante.

Molto molto molto bene. Sarà la tomba di Arch Stanton? Mi aspetta un triello? Ma va’, sarà roba da ente del turismo, pieno qui di turisti. Mi rendo conto che sono almeno tre ore che non incontro nessuno, potrei venire alle mani con un cinghiorusso e lasciare ai miei cari l’idea che io alla fine mi sia arruolato nell’esercito invasore. Mi procuro un bastone perché ogni tanto incappo in certe ragnatele che non ne ho mai sentite di così resistenti e mi restano appiccicate alla faccia, alla testa e ai vestiti. E se il ragno è proporzionale, sono fatto. Quando le dune si muovono, e basta poco, ovviamente travolgono tutto quanto. Gli alberi, per esempio, che seccano in breve e restano certi tronchi secchi secchi smozzicati che escono dalla sabbia, oppure i villaggi. Sotto i miei piedi giace il vecchio villaggio di Nida, che si poteva intravedere fino a metà Ottocento. Sono al mare, da uno dei due lati, così posso sbirciare la terra di nessuno.

La duna dietro, quella bianchissima, anche se non sembra è alta ottanta metri, la pineta a sinistra è Russia, l’oblast di Kaliningrad. Faccio tre passi oltre la rete passando nell’acqua tanto per il gusto di averlo fatto e ripiego lungo la recinzione, tornando da dove sono venuto, perché voglio andare dall’altro lato della penisola. Dopo una mezz’ora arrivo alla pineta e, devo dire, faccio una delle migliori passeggiate in pineta che io abbia mai fatto.

Bellissima. Sembra l’inizio di un film horror russo e io mi chiedo ma che cavolo di immaginario ho, dentro di me. Poi mi viene da ridere perché i lituanici hanno proprio deciso di essere convincenti nel dissuadere gli stolti come me dall’oltrepassare il confine.

Non solo zecche, ma “affamate”. Ahah. Spero l’immagine sia esemplificativa e non a dimensione reale. In questa pineta, prima che fosse rimboschita, nacque l’aviazione lituana, nel senso che a inizio Novecento degli arditi sfruttavano le dune per provare a far planare certi protoaeroplani di legno e qui, dicono, a un certo punto fecero il record del mondo di volo, un baracchino stette in aria per qualche chilometro. Arrivo alla strada, l’unica strada che percorre la penisola e che porta a Kaliningrad. Data la situazione, è così.

Ma io, ormai, ci sono. Che colori. Arrivo al mare dall’altra parte e metto dentro i piedi. È foooottutamente gelato, ossignore. Spavaldo, io. La temperatura mi torna a norma in pochi secondi, qualche bagnante qua e là, evidentemente in cerca di posti meno affollati del deserto. A questo punto mi dedico alla contemplazione, devo solo tornare a Nida facendo però il giro facile, nella pineta. Di sabbia, dune e deserti della morte ne ho abbastanza per oggi.

Un bel giretto. Un buon panino all’aringa con una salsina rossa che sa di moquette d’albergo, un espresso sul mare e il ritorno nella corrierina piena come un uovo, è pur sempre domenica, con la gente in piedi tutta schiacciata, poi il traghetto e la mia avventura nel deserto al confine proibito è felicemente conclusa. Ora, mi dico, devo andare a vedere com’è la laguna dall’altra parte, cioè che da Kaliningrad va a Danzica, dove c’è il monastero dove morì Copernico, a Frombork. Prossimo viaggio. Adesso il mio mezzo litro di birra lituanica a contemplare il tramonto che non arriva mai non me lo toglie proprio nessuno.

minidiario scritto un po’ così di un breve giro per verificare se la semiotica strutturale delle origini è ancora praticata: quattro, al confine invalicabile, sabbia che travolge, c’è mare e mare, un nuovo regolamento

Mi metto in moto perché voglio essere proprio oggi sul mar Baltico e ne manca un po’. La via più breve è seguire il Nemunas fino alla foce ma malauguratamente non ho una barca e non c’è la ferrovia. Cioè, c’è, ma passa molto in alto, torna indietro e fa un giro strano e ci mette quattro ore. La prenderò al ritorno, opto per il bus, comodo e bello dritto. Oddio, dritto non tanto, l’autista continua ad andare a zig zag e finisce di continuo con la ruota sulla striscia vibrante a lato carreggiata. Non sono il solo a guardare di tanto in tanto se stia dormendo. Prima di pranzo sono a Klaipėda, il più importante porto lituano e città in una posizione particolarissima che è il motivo che mi porta qui. Davanti alla città si dislunga la penisola di Neringa o penisola dei Curoni o penisola dei Curi o penisola curlandese. Una striscia di terra sottile sottile ma lunga cento chilometri, più propriamente un lido che, simile a quella di Venezia, separa il mar Baltico dalla laguna dei Curi, un grosso lago-mare interno tutto particolare. Davanti a Klaipėda si apre l’unico ingresso alla laguna, un canale largo trecento metri.

Ho detto terra ma no, non è terra: è tutta sabbia. E tanta sabbia. Di fatto la penisola è fatta di dune enormi, alcune alte anche sessanta metri, che si spostano tra le due coste a seconda del vento e della posizione. Ho visto una cosa simile alla Dune du Pylat vicino a Bordeaux, sull’oceano, molto più in piccolo, e qualcuno mi segnala la foce del Guadalquivir per somiglianza. Fin dal Settecento, per ostacolare la crescita e lo spostamento delle dune, che avevano la cattiva abitudine di seppellire i villaggi come il vecchio Nida, i lituanici di allora cominciarono a piantumare la sabbia con pini e betulle, in prevalenza. Mettendole sufficientemente fitte, si crea un bosco e il terreno si ricopre di muschi ed erbe rampicanti, il che ferma lo spostamento della sabbia. Restano ampie zone non piantumate in cui enormi dune di splendida sabbia gialla tipo-deserto si muovono e cambiano con il tempo.

L’unico modo per raggiungere la penisola di Neringa è con il traghetto perché, e qui sta la seconda cosa interessante, la parte meridionale della penisola, della laguna e del territorio circostante è Russia. Più precisamente l’exclave di Kaliningrad o Königsberg se nostalgici prussiani o Królewiec, come ha deciso due giorni fa un ministro polacco in difesa dalla, ehm, russificazione. Vabbè. È l’unico porto russo sul Baltico che non gela, gelava, d’inverno, quindi strategico, ecco il perché dell’exclave al momento dell’indipendenza della Lituania. Quindi, ci si muove e si gira solo fino a un certo punto, quando per via di penisola o laguna o terra si va a sbattere contro il confine russo, particolarmente caldo di questi tempi.

E indovina? È esattamente dove voglio andare io. Ma non oggi, domani. Mi serve tutto il giorno. Allora vado in esplorazione, trasbordo con il traghetto, mi segno gli orari, cioè l’unica cosa che capisco – i numeri – in ogni comunicazione locale, scopro che una corrierina percorre il lido verso sud fino a Nida, l’ultimo avamposto prima del confine, e poi la farò a piedi. Segno gli orari della corrierina e ho un piano. A questo punto mi godo il Baltico che, di certo, d’inverno è il mio mare preferito.

Cammino qualche chilometro sulla sabbia, grosse cornacchione pescano dei pesci tipo boh sogliole, si mangiano la parte più buona, occhio e sottoguancia, e poi lasciano tutto lì. Beh, arriverà qualche affamato meno raffinato. Per esempio, le tre foche che vedo giocare più avanti, sono talmente vicine che ne sento l’odore, ed è una puzza animale feroce, queste sono pelosone e grigie, non nere e lucide come quelle in Sudafrica. Il mar Baltico, le sue rive e soprattutto il suo cielo, che è la cosa più bella perché sempre in movimento e sempre brillante sia blu o grigio, è simile sia da Lubecca, Stralsund, Stettino, Danzica, qui, Riga, Tallinn, Helsinki o Stoccolma, è un lagone interno. Non stupisce che la Svezia abbia spadroneggiato in lungo e in largo sulle sue coste e anche all’interno, rompendo le palle a tutti i vicini per decadi.

Arriva un cargo portacontainer danese e io e altri beoti, maschi va detto, lo guardiamo per tutta l’entrata alla laguna verso il porto di Klaipėda, comincia a frenare, a mettere i motori indietro una decina di chilometri prima del molo, e la laguna è per sua natura placida e protetta. Ma per queste navi così grandi basta un vento moderato, tanto fanno massa. Seguo la nave dalla riva, mi imbarco di nuovo e vado in cerca di uno dei quattro alimenti lituani, o più di uno combinati, e mi preparo per domani. Prima, però, ho un compito per l’UE. Va bene stabilire degli standard per i caricabatterie dei telefoni, utile, per le prese elettriche, altrettanto, per la curva delle banane o la lunghezza minima delle sardine, tutto bene e utile. Stabiliamo però lo standard più importante di tutti: le etichette rosa devono indicare l’acqua naturale e mai mai mai quella frizzante. Quella è blu, lo sanno tutti. Bene, lo facciamo questo regolamento per tutta l’Unione? Perché qua fuori, sapevatelo, tutti fanno un po’ come gli pare e io e molti altri ne paghiamo le gravi conseguenze. Grazie.