Amsterdam, una notte del 1945.

Una SS percorre in bicicletta un viale alberato di una zona residenziale della città, quando due partigiani escono dall’oscurità e sparano due pistolettate sul nazista uccidendolo. Un ragazzino, richiamato dai colpi di pistola, si affaccia alla finestra e scorge il corpo sul vialetto della casa accanto alla sua.

Poco dopo, dalla casa accanto, escono due persone, un uomo e una donna, che rapidamente sollevano il corpo e lo depongono una ventina di metri più avanti, davanti al vialetto della casa del ragazzino; poi, sempre veloci, fanno lo stesso con la bicicletta e scompaiono nella casa accanto.

Il bambino, terrorizzato, corre a letto.

Poco dopo, il corpo viene ritrovato: arrivano i tedeschi e la prima cosa che fanno è fare irruzione nella casa davanti alla quale giace il corpo del commilitone. La casa del ragazzino. Arrestano i genitori e portano via anche il bambino.

Poi, spietati, bruciano la casa. Non basta ancora, il giorno dopo compiono la rappresaglia: fucilano i genitori del bambino, il quale – dopo alcuni giorni di prigione – viene affidato a un lontano parente.

Categoria: memoria

Di via Rasella ho già parlato altre volte (qui e qui, per esempio) e la vicenda è ormai acclarata. O dovrebbe esserlo, in un paese decente.

Così non è (perché non viviamo in un paese decente con gente decente), come accadde per l’apertura del processo a Priebke, ancora oggi – di nuovo – qualche miserabile indegno schifoso opportunista coglie l’occasione per confondere le acque e annebbiare la verità dei fatti.

Ecco cosa è successo: nel 2004 il quotidiano “Il Tempo” definì i partigiani dell’attacco di via Rasella dei “massacratori di civili”; la cosa non è nuova, anche “Il Giornale” nella persona di Vittorio Feltri (fanculo) lo fece nel 1996, raccontando inoltre un sacco di balle, e per questo fu condannato. Elena Bentivegna, figlia di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, due dei gappisti autori dell’attacco, denunciò il quotidiano e, visti i tempi biblici della giustizia italiana, ha solo ora vinto la causa in Cassazione, il 22 luglio scorso. Si tratta per l’ennesima volta della stessa storia: qualche furbo senza scrupoli rimesta nel torbido, per qualche motivo bastardo, e tocca ai giusti ristabilire, ancora, la verità.

Ma non basta, la vicenda non si chiude nemmeno ora: il giorno dopo la sentenza, appare una scritta sul muro di via Tasso, a Roma (oggi museo della Resistenza, sede dell’ANPI nazionale, un tempo carcere nazista in cui furono torturati e uccisi numerosissimi sospettati di appartenere ai GAP, oltre a innocenti ed ebrei) che riporta la questione al punto-zero.

Ecco la scritta vergognosa:

Bastardi fascisti. Il 30 giugno, Rosario Bentivegna, il comandante Paolo dell’azione, che meriterebbe onori e riposo invece di queste stronzate, è costretto a scrivere una lettera a “Repubblica”, alla rubrica di Augias, nella quale ribadisce, ancora una volta, la verità: i soldati tedeschi erano SS, Kesselring non affisse alcun manifesto prima dell’eccedio delle Fosse Ardeatine, l’attacco era un atto di guerra eccetera eccetera, ovvero le cose che chiunque in buona fede sa.

Domanda: per quale motivo un signore di ottantasette anni, e sua figlia, come tanti altri, devono di continuo spendere energie, tempo, soldi, fatica, sofferenza per contraddire una nutrita masnada di stronzi ignoranti che qua e là razzolano confondendo i piani tra via Rasella e la rappresaglia nazista alle Ardeatine, mescolando occupanti con occupati, diffamando l’azione di eroi? Perché devono loro, in prima persona, difendere la verità storica a suon di lettere, cause, discussioni e interventi dalla propaganda filo-fascista? Possibile che in questo cazzo di paese non ci sia mai una verità – storica e giudiziaria – stabilita una volta per tutte?

Per quanto posso, cerco di ristabilirne un pezzettino anche io, di verità, prima che scompaia: subito dopo lo scoppio della bomba, in via Rasella, posta in un carretto dell’immondizia davanti a palazzo Tittoni, i soldati tedeschi cominciarono – pensando che lo scoppio fosse dovuto a bombe a mano lanciate dalle finestre – a sparare all’impazzata alle facciate dei palazzi della via, su comando dei gerarchi. Non importava dove o contro chi sparassero, furono momenti terrificanti per gli abitanti del quartiere. Subito dopo, iniziò la rappresaglia: furono fermate centinaia di persone davanti a palazzo Barberini e molte di esse furono arrestate, senza alcun tipo di responsabilità. Entro 24 ore dall’attacco, 335 civili e militari italiani furono ammazzati alle Fosse Ardeatine, nella più barbara rappresaglia della storia romana.

Ancora oggi, tra via Rasella e via Boccaccio, è possibile vedere i segni delle raffiche dei mitra sulle case: sebbene ormai quasi tutte le facciate della via siano state ristrutturate, queste case rimangono a testimonianza della furia nazista contro gli inermi e coloro che avevano la colpa di abitare nella via. E fu quasi per un caso che i nazisti desistettero dall’idea di far saltare l’intero quartiere con la dinamite.

Prima che scompaiano, ho fotografato le case colpite, così che l’idea della furia cieca sia molto chiara. Eccole:

la cagna di Berlino

La storia della radiofonia in tempo di guerra è costellata di conduttori la cui funzione, con musica, tono e parole appropriate, era di sollevare l’umore delle truppe. Meno frequente ma altrettanto interessante, invece, è la storia dei conduttori radiofonici incaricati di deprimere il morale delle truppe avverse, con notizie false, sberleffi, insulti e quanto suggeriva la perfidia, il tutto ovviamente in lingua nemica.

Tra i conduttori di questo secondo tipo, ebbero un ruolo determinante le donne, per motivi che possono risultare comprensibili: tra le più note, vi furono Hanoi Hannah, in Vietnam ovviamente, e Tokyo Rose, in Giappone. Essendo le truppe sostanzialmente maschili, pare chiaro che una voce femminile poteva sortire effetti maggiori rispetto a una voce mascolina.

La più famosa in assoluto fu però Mildred Gillars, americana dell’Ohio, esule in Germania, che condusse un programma su Radio Berlino dal 1940 fino alla caduta. Trasmettendo in inglese sulle onde lunghe, ben sapeva di essere ascoltata in Inghilterra, in tutta Europa e talvolta anche negli Stati Uniti. Quando, poi, gli alleati sbarcarono in Sicilia, il suo programma di propaganda nazista divenne esplicitamente un programma anti-americano, allo scopo di compromettere il morale delle truppe nemiche in trincea.

Il 22 marzo 1944, su Il Messaggero, allora gestito dai fascisti, uscì una strana nota, sensazionale, nella quale si preannunciava il prossimo ritiro dei tedeschi da Roma: l’articolo era basato, pare, su un’indiscrezione dell’addetto stampa tedesco, che aveva evidentemente parlato troppo.

La notizia fece rapidamente il giro della città e iniziarono le trattative, in realtà in atto da tempo, tra la Santa Sede e i comandi nazisti e tra la Santa Sede e i contatti diplomatici alleati, da un lato per garantire l’incolumità del Vaticano e della città stessa, dall’altro per assicurare che il vuoto di potere prima dell’arrivo degli alleati non fornisse “ai comunisti” l’occasione per impadronirsi di Roma. Che era una tra le preoccupazioni principali del papa.

Lo stesso giorno, Pio XII si raccomandò ai comandi alleati affinché la transizione fosse il più veloce possibile e affinché le truppe di stanza a Roma fossero molto esigue. Ma non solo, il Papa espresse anche un altro desiderio, premente. Ecco le parole dell’ambasciatore inglese Osborne, che raccolse le richieste papali:

“Oggi il cardinale segretario di stato mi ha fatto chiamare per dirmi che il papa sperava che, tra le esigue truppe alleate di stanza a Roma dopo l’occupazione, non ci fossero soldati di colore. Si è affrettato ad aggiungere che la Santa Sede non ne faceva una questione dirimente, ma che auspicava fosse possibile soddisfare la sua richiesta”.

Un’altra meraviglia da Pio XII. Ma esiste una spiegazione razionale alla richiesta papalina, eccola: secondo padre Peter Gumpel, gesuita incaricato delle indagini per la santificazione di Pio XII, il papa espresse questa richiesta perché riteneva che le truppe di colore, sempre di bene in meglio, fossero più suscettibili, rispetto a quelle composte da soli bianchi, di commettere stupri.

failed states 2009

E’ uscito il rapporto 2009 di Foreign Policy e The fund for peace sulla condizione dei paesi del mondo, ovvero l’Indice di fallimento di uno stato (Failed States Index Scores 2009). Sulla base di dodici macro-indicatori, sociali, politici ed economici (per esempio, la presenza di rifugiati, lo sviluppo dell’economia, la forza delle istituzioni, la diffusione dei servizi pubblici, il rispetto dei diritti umani, l’incidenza e il ruolo di altre nazioni negli affari interni, i dati demografici etc.) viene stilata una mappa aggregata della condizione di ogni singolo stato, raggruppato in quattro categorie a seconda della condizione di rischio.

E’ uscito il rapporto 2009 di Foreign Policy e The fund for peace sulla condizione dei paesi del mondo, ovvero l’Indice di fallimento di uno stato (Failed States Index Scores 2009). Sulla base di dodici macro-indicatori, sociali, politici ed economici (per esempio, la presenza di rifugiati, lo sviluppo dell’economia, la forza delle istituzioni, la diffusione dei servizi pubblici, il rispetto dei diritti umani, l’incidenza e il ruolo di altre nazioni negli affari interni, i dati demografici etc.) viene stilata una mappa aggregata della condizione di ogni singolo stato, raggruppato in quattro categorie a seconda della condizione di rischio.

Nel 1920, Giovanni Giolitti guidava il suo ultimo governo, la S.A.B.I. (Società anonima banane italiane) importava carghi pieni di, ovvio, banane dalle terre super e sub-sahariane, colonie o meno, la prima guerra mondiale era finita da poco mentre le vicende libiche, cominciate nel 1911, proseguivano di male in peggio, tra iprite e impiccagioni sulle pubbliche piazze. E non si era che all’inizio, ancora, poiché il peggio aveva da venire per i quindici anni successivi.

D’Annunzio firmava la resa di Fiume, in quell’anno, e il fascismo era nell’aria: fu proprio Giolitti a indire le elezioni per l’anno successivo, con l’intento di riassorbire all’interno del sistema democratico i primi rigurgiti fascisti. Così non fu ed entrarono in trentacinque, in parlamento.

Come che sia, il clima complessivo non era dei migliori, e per quanto riguarda la posizione italiana nei confronti delle popolazioni africane in generale, diciamo che non era certo improntata al rispetto e alla comprensione (euf.). Si facevano anzi strada campagne feroci nei confronti dei somali, degli eritrei, dei libici, rappresentati con l’osso al naso e l’esploratore nel pentolone, alti alti e un po’ ciula, rapiti dalle perline e dagli specchietti, vestiti di pelli di leopardo e pronti a farsi fregare le risorse da sotto il culo. Un immaginario che ci siamo portati dietro fino a pochi anni fa, passando per i balli dei Watussi e cazzate di questo genere, senza che alcuni tra noi ne siano tutt’ora usciti.

Nel 1920, la Pirelli (allora Pirelli & C.) produceva materiali di gomma e da pochi anni si cimentava con i pneumatici, vero business lanciato sull’asfalto del progresso. Ma non solo, produceva ancora gomma in ogni forma e colore, tra cui anche le gomme per cancellare i terribili errori sui quaderni dei giovani italiani e sui registri dei ragionieri dell’epoca.

Anche la Pirelli, interessata al profitto per sua stessa natura, respirava un clima condiviso e largamente accettato, ovvero eurocentrico con un occhio attento agli Stati Uniti e poco conscio del contesto complessivo. Illuminanti, in questo senso, per restituire un’idea – agghiacciante, devo dire – dell’atteggiamento del tempo verso le colonie, vere o presunte, sono le campagne pubblicitarie. Tra lo scherzoso, l’ammiccante e il furbino, fanno leva su sentimenti camerateschi di bassissima lega. Ed ecco, per l’appunto e per spiegare l’atteggiamento, la pubblicità Pirelli & C. delle gomme per cancellare, una tra le tante del genere.

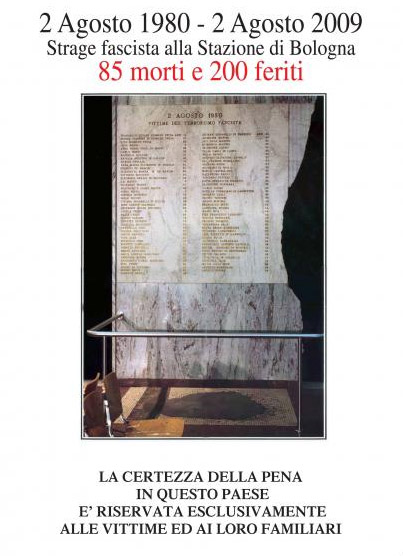

ancora Bologna

Ogni anno lo stesso manifesto, identico, cambia solo la scritta in calce. E’ quello che fa, con la stessa determinazione e convinzione, l’Associazione delle vittime della strage della stazione di Bologna, da ventinove anni a questa parte. E vederli tutti insieme, uno a fianco all’altro, dà consistenza agli anni passati, rende tangibile ciò che si confonde nel ricordo, dà la misura del tempo trascorso. Il che, come ogni anno, non solo il due agosto, fa male, per il semplice fatto che, sembra banale ma non lo è, non è giusto.

al mercato nel 1943

Tempo fa, leggendo i “Diari di guerra” di George Orwell, mi sono molto stupito, poiché era la prima volta che mi capitava di leggere ciò che normalmente non si racconta di una guerra: il tempo quotidiano sotto i bombardamenti. Orwell tenne un diario dal 1940 nel quale racconta la sua vita sotto i bombardamenti e la vita a Londra, raccogliendo articoli di giornale, estratti di discorsi, voci da strada, e cerca di dare una panoramica generale degli avvenimenti e dei piccoli fatti quotidiani giorno per giorno.

Solitamente, le cronache o i romanzi di guerra raccontano episodi più o meno eclatanti, fatti evidenti, ma raramente hanno – per propria natura – la continuità che, invece, possiede un diario personale, il quale riesce a differenza a portare l’attenzione sulla successione continua dei fatti e sui dettagli di vita materiale. Infatti, se mi era in qualche modo chiaro (incomprensibile e inimmaginabile ma chiaro) cosa sia in teoria subire un bombardamento, nessuno prima di Orwell mi aveva spiegato in particolare se durante la guerra si stampino libri, si ascoltino radio che non siano Radio Londra, cosa si legga sui giornali, che cosa si mangi, se le persone continuino a lavorare, se dopo mesi di bombardamento ci si abitui alla cosa, se c’è elettricità e come ci si regola, come vengano realmente condizionati i rapporti affettivi e d’amicizia, le difficoltà di reperire nastri per la macchina da scrivere e così via. Lettura molto interessante, davvero, sebbene davvero faticosa perché risente delle difficoltà caratteriali e umorali dell’autore. Comprensibile. Non a caso, i casi di racconti diaristici di vita comune in tempo di guerra sono estremamente rari: chi scampa, prova a dimenticare e a ritornare alla normalità o, comunque, ne parla con difficoltà. Oppure ha altro da fare che scrivere.

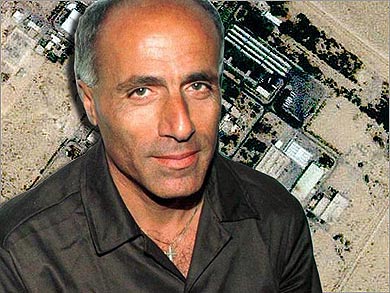

1986: la politica atomica di Israele

Oppure, la politica israeliana nei confronti dei dissidenti: il caso Mordechai Vanunu.

Vanunu era un tecnico nucleare israeliano e nel 1986 rilasciò un’intervista al Sunday Times mentre si trovava a Roma, nella quale spiegò che Israele, in quel momento, possedeva almeno duecento testate nucleari e che stava lavorando allo sviluppo di bombe all’idrogeno.

Sia chiaro che, allora, a meno di essere un dirigente del governo israeliano o un alto papavero americano, nessuno aveva idea che Israele stesse perseguendo un piano di armamento atomico così imponente. E, anzi, nessuno aveva idea che Israele avesse una qualunque politica atomica. Ovviamente l’intervista destò scalpore e gettò scompiglio.

Se vi trovate a Buenos Aires e siete desiderosi di aria di casa, non dovete fare altro che andare a mangiare al ristorante El Filo, in San Martín 975. Pizza, bollito misto, risotti, pasta e così via, in una calda atmosfera italiana che di certo vi ricorderà il Bel Paese. E non solo: esposizioni d’arte, concerti e libri allieteranno il bel clima, come da foto accanto.

E che belle chiacchiere potrete fare con il gestore, italiano, che sarà lieto di parlare con voi: è uno che ha visto molto e ha sempre un aneddoto interessante da raccontarvi, vedrete. Non dimenticate, dunque, di andarci a mangiare e di parlare con lui.

Ecco, magari, già che ci siete, perché non chiedergli qualche racconto del passato, della sua lunga vita? Che so, suggerisco: le bombe a Milano il 25 aprile 1969 e quelle sui treni ad agosto, piazza Fontana, il Bari-Venezia e il Trieste-Parigi, piazza della Loggia, insomma cose così, perché lui sa un sacco di cose. Ecco, un’indicazione utile: quando arrivate, chiedete di lui.

Si chiama Giovanni Ventura.